『福島原発災害を考える①』

(独立行政法人国立病院機構) 北海道がんセンター

院長(放射線治療科) 西尾正道

院長(放射線治療科) 西尾正道

【はじめに】

2011年3月11日は日本の歴史上で忘れられない日付となった。大地震とそれによる津波被害だけでも未曾有の災害であるが、福島第一原子力発電所の全電源喪失による事態により原発の「安全神話」は崩壊し、今なお震災復興や事故対策の目途が立たない状況が続いている。関係者は全力で対応しているが、情報開示不足や指揮の不手際や事故収拾に向けた不適切な対応もあり、今後の健康被害が憂慮されている。

原発事故による放射性物質の飛散が続く中、地域住民は通常のバックグランド以上の被曝を余儀なくされて生活している。私は事故直後に風評被害を避けるために、3月14日に「緊急被曝の事態への対応は冷静に」と題する雑文を短期収束を前提に書いてインターネットで配信(MRIC by 医療ガバナンス学会)させていただいた。

しかし事故の全容が明らかになり、放射性物質の飛散が長期的に続くとなれば、全く別の対応が必要となる。4カ月を経過したが、放出された放射性物質の詳細な情報の非開示と、不適切な被曝対応が続いている事態は世界から呆れられている。本稿では、原発事故を通して見えてきた【放射線】を取り巻く社会的対応や健康被害について私見を述べ、現状の放射線被曝による健康被害の医学的な論点について報告する。

原発事故による放射性物質の飛散が続く中、地域住民は通常のバックグランド以上の被曝を余儀なくされて生活している。私は事故直後に風評被害を避けるために、3月14日に「緊急被曝の事態への対応は冷静に」と題する雑文を短期収束を前提に書いてインターネットで配信(MRIC by 医療ガバナンス学会)させていただいた。

しかし事故の全容が明らかになり、放射性物質の飛散が長期的に続くとなれば、全く別の対応が必要となる。4カ月を経過したが、放出された放射性物質の詳細な情報の非開示と、不適切な被曝対応が続いている事態は世界から呆れられている。本稿では、原発事故を通して見えてきた【放射線】を取り巻く社会的対応や健康被害について私見を述べ、現状の放射線被曝による健康被害の医学的な論点について報告する。

【原発事故で判明した「放射線」に関する社会の無理解】

原爆被爆国であり本来は最も「放射線」に対して正しい知識を持っていなければならないはずの日本人の原発事故への対応は混迷し、感情的で風評被害ももたらされている。また、関係者の対応も不誠実で被災者軽視の姿勢はこの国の凋落を予測させるほどである。事実の隠蔽と会社存続に固執して画策する東京電力、文系技官が中心で正確な知識を持ち合わせていない行政、指導力と緊張感を欠如した政府首脳、政争の具に利用しようとする政治家達、今まで原発の安全神話を作り上げてきた御用学者や業界人、こうした原子力村と称される原子力推進派の人々の姿には呆れと失望の感想しかない。

この間、私は多くの報道機関から取材を受けたが、社会部などの担当者の知識が乏しいため、5分で終わる電話取材でも30分となる。これでは詳細な情報や真実や問題点は国民には伝わらない。そして本当の使命は真実を伝えることなのだが、パニックとなりかねないことは決して真実を報道しないジャーナリストや報道機関の姿勢にあった。しかし現実の超深刻な原発事故の収束には、どんな犠牲を払っても実現しなければならない現実がある。数十年単位の長期戦の放射性物資との戦いが始まったのである。

この間、私は多くの報道機関から取材を受けたが、社会部などの担当者の知識が乏しいため、5分で終わる電話取材でも30分となる。これでは詳細な情報や真実や問題点は国民には伝わらない。そして本当の使命は真実を伝えることなのだが、パニックとなりかねないことは決して真実を報道しないジャーナリストや報道機関の姿勢にあった。しかし現実の超深刻な原発事故の収束には、どんな犠牲を払っても実現しなければならない現実がある。数十年単位の長期戦の放射性物資との戦いが始まったのである。

【放射線の基本的な事項】

1.放射線被曝の現状

1.放射線被曝の現状

まず放射線の基本的な事項について著者の出版書(1) から要約して述べる。人が受ける放射線は便宜上、自然放射線と人工放射線に大別できる。自然放射線とは宇宙線や大地などからの放射線である。大地からの放射線は岩石や土壌に含まれるカリウム、ウランなどの自然放射性物質によるものである。このため自然放射線の量は地域によって異なり、日本は1.5mSv/年、世界平均で約2.4mSv/年程度であると言われている。

人工放射線とは人工的につくられた放射線の総称で、医療用X線、核実験で発生した核反応生成物(俗に言う死の灰)のフォ-ルアウトからの放射線、原子力発電の際に生じる放射線、工業や農業の分野で使用されている放射線などがある。一般公衆は自然放射線が最も多いが、先進国ほど医療放射線による被曝が多い傾向にある。

特に日本は放射線機器の普及・出来高払いの診療報酬制度などにより医療による被曝線量は世界一であり、10年以上前のデータで平均年間約2.3mSvであり、最近はさらに多くなっている。放射線の被曝は体外から被曝する体外被曝と、放射線を含んだ食べ物や空気の吸入による体内被曝に分類されるが、被曝線量はこれらの総和として考えられている。

人工放射線とは人工的につくられた放射線の総称で、医療用X線、核実験で発生した核反応生成物(俗に言う死の灰)のフォ-ルアウトからの放射線、原子力発電の際に生じる放射線、工業や農業の分野で使用されている放射線などがある。一般公衆は自然放射線が最も多いが、先進国ほど医療放射線による被曝が多い傾向にある。

特に日本は放射線機器の普及・出来高払いの診療報酬制度などにより医療による被曝線量は世界一であり、10年以上前のデータで平均年間約2.3mSvであり、最近はさらに多くなっている。放射線の被曝は体外から被曝する体外被曝と、放射線を含んだ食べ物や空気の吸入による体内被曝に分類されるが、被曝線量はこれらの総和として考えられている。

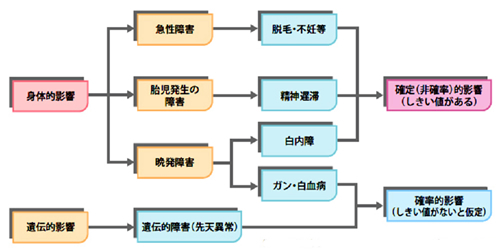

2.放射線の人体への影響

放射線の影響は、身体的影響と遺伝的影響に大別できる。身体的影響とは放射線を受けた個人に現われる影響であり、遺伝的影響とは放射線を受けた人の子孫に現われる影響である。なお、特殊な場合として放射線を受けた胎児に影響が現われた場合は身体的影響となる。

高レベルの放射線被曝では、身体的影響は被曝直後から生じる急性期の反応と、数カ月から数年後に発生する晩発性放射線反応がある。また身体的影響は、被曝線量が同じでも年令、性別、個人などによって差があり、また胎児や成長期の子供は大人に比べて影響が強い。

遺伝的影響は、高レベルの放射線を生殖腺が受けた場合に、染色体異常や遺伝子の突然変異が生じて、ある確率で発生するものである。しかしこの放射線による遺伝的影響は、妊娠中の風疹感染や自然に起こる突然変異による異常と区別することが困難である場合が多い。

図1 放射線の人体への影響

放射線の影響は別の観点から、低レベルの被曝でも、ある確率で発生する確率的影響と、ある量以上の放射線を被曝しないと起こらない確定的影響(非確率的影響)に大別できる。確率的影響は、その発生には確率のあるもので、少ない線量でも小さい確率ではあるが起こり得る影響であり、その点では閾値(最小線量)がない。放射線による発がんや奇形児の発生などがこの例であり、線量が多くなればその発生確率は増加する。

一方、確定的影響は、ある一定以上の放射線(閾値)を被曝した場合に全ての人に生じる影響であり、不妊などがこの例であり、線量が増加するとその影響(反応)の重篤度は高まる。図1に身体的影響と遺伝的影響および確率的影響と確定的影響の関係と具体的影響を示す。

高レベルの放射線被曝では、身体的影響は被曝直後から生じる急性期の反応と、数カ月から数年後に発生する晩発性放射線反応がある。また身体的影響は、被曝線量が同じでも年令、性別、個人などによって差があり、また胎児や成長期の子供は大人に比べて影響が強い。

遺伝的影響は、高レベルの放射線を生殖腺が受けた場合に、染色体異常や遺伝子の突然変異が生じて、ある確率で発生するものである。しかしこの放射線による遺伝的影響は、妊娠中の風疹感染や自然に起こる突然変異による異常と区別することが困難である場合が多い。

図1 放射線の人体への影響

一方、確定的影響は、ある一定以上の放射線(閾値)を被曝した場合に全ての人に生じる影響であり、不妊などがこの例であり、線量が増加するとその影響(反応)の重篤度は高まる。図1に身体的影響と遺伝的影響および確率的影響と確定的影響の関係と具体的影響を示す。

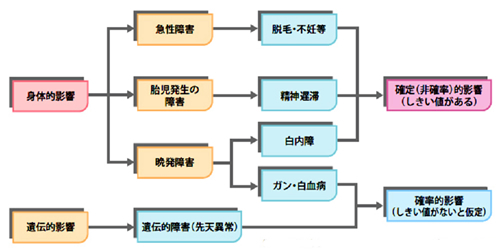

3.影響を受けやすい臓器

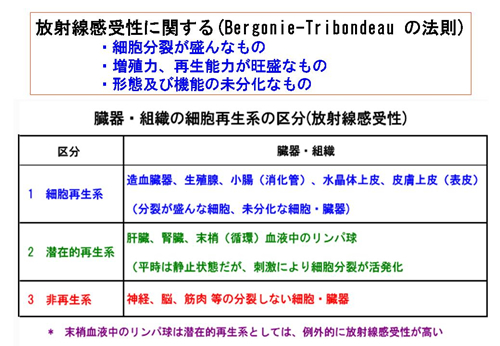

生体への照射により、DNA上での放射線による電離作用と励起作用により、DNAの損傷が生じる。DNAの損傷はほとんどが修復されるが、修復されなかった場合に影響が生じる。人体が放射線を受けた時の影響は、放射線感受性に関するBergonie-Tribondeauの法則が当てはまる。細胞分裂の盛んな細胞や未分化な細胞、および細胞再生系臓器ほど放射線の影響を受けやすい(図2)

図2 放射線感受性に関する原則と臓器・組織の感受性

全身に一度に大量に被曝した場合(急性被曝)は致死的となり、15~20Sv程度の大量被曝では、中枢神経系が侵されて痙攣を起こして数時間で死亡する(中枢神経死)が、このような被曝は原子力関係の事故以外では起こりえない。4~5Sv以上では、細胞分裂の盛んな腸粘膜が数時間で侵され、重症の嘔吐や下痢症状を呈し、脱水と体液バランスを崩して1~3週間で致命的となる(腸管死)。

さらに腸管死を免れた場合でも、3~5Sv以上では1~3カ月後に骨髄が造血機能を失い、命取りとなる (骨髄死)。骨髄中の幹細胞は分化して赤血球や白血球や血小板となり末梢血に供給されるが、未熟な幹細胞が侵され、血球成分や免疫機能の低下が生じるため、対症療法として抗原性の少ない臍帯血の輸血や骨髄移植が必要となる。これらの危険な状態を切り抜けたとしても、数カ月後には放射線肺線維症や腎硬化症、肝不全などの問題も生じる。以上のような放射線被曝の影響は、基本的には急性の大量全身被曝の場合であり、事故のような事態以外はあまり問題とはならない。

今回の原発事故による被曝で問題となるのは、致死的な影響ではなく、少量の放射線を長期間にわたって受ける場合(慢性被曝)の影響である。しかし細胞や組織には放射線による損傷を修復する能力があるため急性被曝と比較して、はるかに影響は少なく、その影響は臓器や線量によって異なるが、晩発性の健康被害につながる可能性がある。

図2 放射線感受性に関する原則と臓器・組織の感受性

さらに腸管死を免れた場合でも、3~5Sv以上では1~3カ月後に骨髄が造血機能を失い、命取りとなる (骨髄死)。骨髄中の幹細胞は分化して赤血球や白血球や血小板となり末梢血に供給されるが、未熟な幹細胞が侵され、血球成分や免疫機能の低下が生じるため、対症療法として抗原性の少ない臍帯血の輸血や骨髄移植が必要となる。これらの危険な状態を切り抜けたとしても、数カ月後には放射線肺線維症や腎硬化症、肝不全などの問題も生じる。以上のような放射線被曝の影響は、基本的には急性の大量全身被曝の場合であり、事故のような事態以外はあまり問題とはならない。

今回の原発事故による被曝で問題となるのは、致死的な影響ではなく、少量の放射線を長期間にわたって受ける場合(慢性被曝)の影響である。しかし細胞や組織には放射線による損傷を修復する能力があるため急性被曝と比較して、はるかに影響は少なく、その影響は臓器や線量によって異なるが、晩発性の健康被害につながる可能性がある。

4. 被曝線量の評価法

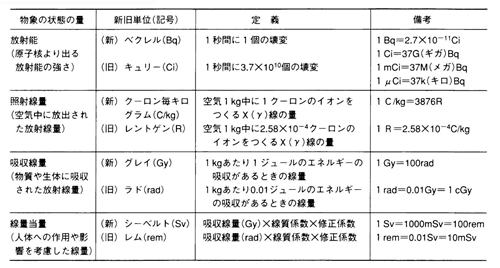

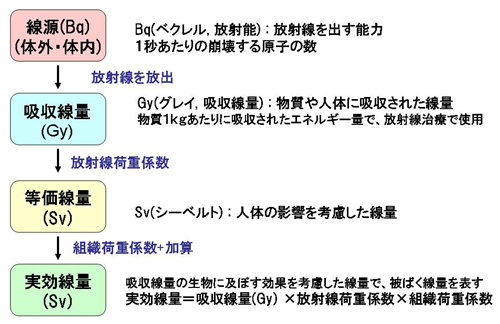

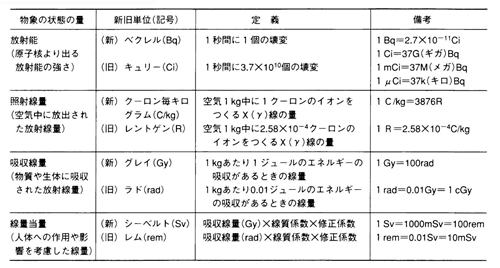

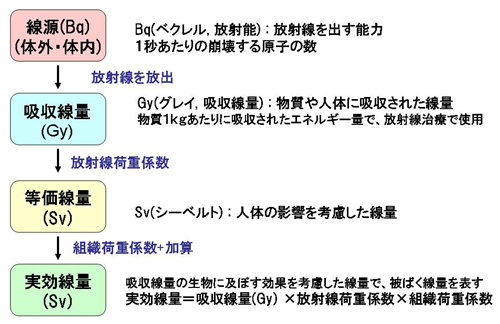

表1に放射線に関する新旧の単位の定義を示す。現在はBq、Gy、Svなどの単位が使われている。

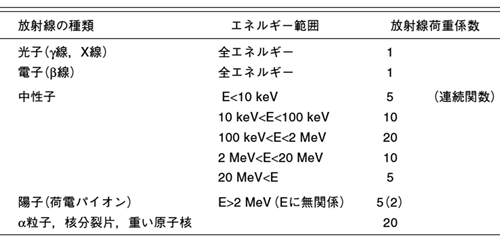

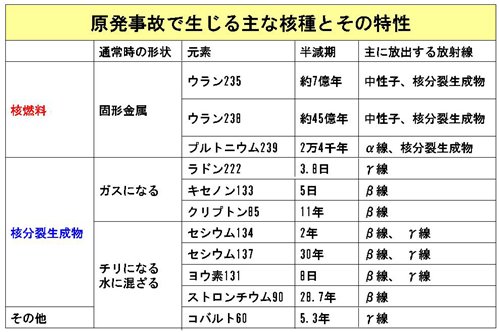

表1 放射線に関する新旧の単位

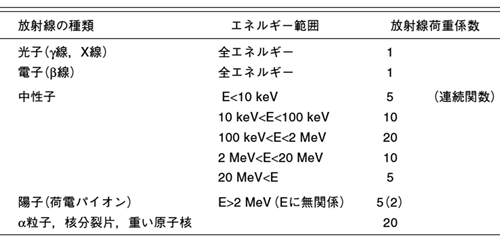

放射線の種類(線質)やエネルギーにより、生体への影響度は異なるため、それを補正するために、放射線荷重係数が決められている(表2)。吸収線量と放射線荷重係数の積を等価線量と称し、各臓器や組織の被曝線量の表現に用いられ、単位はシーベルト(Sv)が用いられる。

表2 放射線荷重係数(ICRP2007)

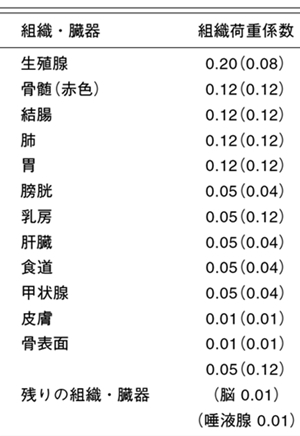

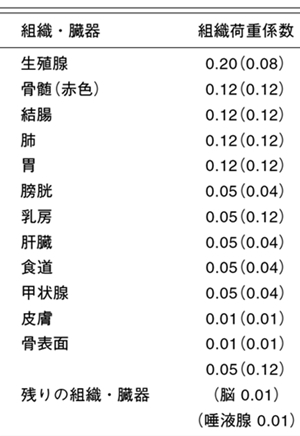

表3 組織荷重係数 ICRP1990年(ICRP2007年)

また、放射線に対する感受性は臓器によって異なるため、同じ等価線量であっても放射線の影響の現れる確率が異なる。そこで臓器や組織の確率的影響に対する放射線感受性の相対値で荷重した臓器ごとの等価線量を用いると、放射線のリスクに比例した線量を表現でき、また加算性をもたせることができる。

その結果、全身に均一な被曝であっても、身体の一部を被曝するような不均一な被曝であっても、加算したり比較したりすることができる。放射線誘発がんの発生確率や重篤な遺伝的影響の発生確率を考慮して、これらの各臓器の寄与率をもとに組織荷重係数が決められている(表3)。したがって、放射線を受けた全ての組織・臓器の等価線量に組織荷重係数を乗じた線量の総和が被曝線量であり、「実効線量」という言葉で表現される(図3) 。

図3 放射線に関する概念と単位

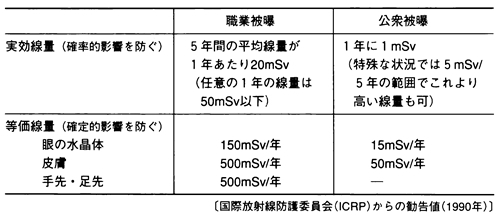

人工放射線の被曝に関しては放射線防護上、①公衆被曝、②職業被曝、③医療被曝の3つに区別され、一定の被曝線量の限度(俗に言う許容線量)を設けている。この線量限度は自然放射線と医療行為により受ける被曝を除外している。その理由は自然放射線は地域的な差もあり、人為的に制限できるものではないということ、また医療行為による被曝は診断や治療を行う目的で、その個人にとって医学的利益が大きく、一般的な制限値を決めることができないため、医療被曝においては、特に限度は定められていない。

表4 現在の職業被曝と公衆被曝の被曝線量の規制値

病院や原子力発電所などで働く人の職業被曝と、一般公衆の被曝に関しては、ICRT勧告に準じて国内でも放射線障害防止法で表4のように決められており、職業被曝は5年間で100mSv(年間最大50mSv)、一般公衆で1mSvである。

表1 放射線に関する新旧の単位

表2 放射線荷重係数(ICRP2007)

表3 組織荷重係数 ICRP1990年(ICRP2007年)

その結果、全身に均一な被曝であっても、身体の一部を被曝するような不均一な被曝であっても、加算したり比較したりすることができる。放射線誘発がんの発生確率や重篤な遺伝的影響の発生確率を考慮して、これらの各臓器の寄与率をもとに組織荷重係数が決められている(表3)。したがって、放射線を受けた全ての組織・臓器の等価線量に組織荷重係数を乗じた線量の総和が被曝線量であり、「実効線量」という言葉で表現される(図3) 。

図3 放射線に関する概念と単位

表4 現在の職業被曝と公衆被曝の被曝線量の規制値

【原発作業員に対する被曝対応の問題】

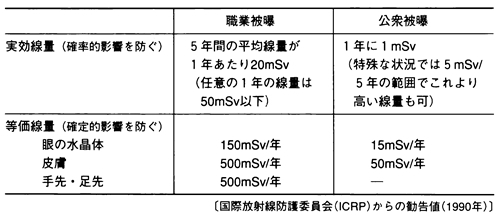

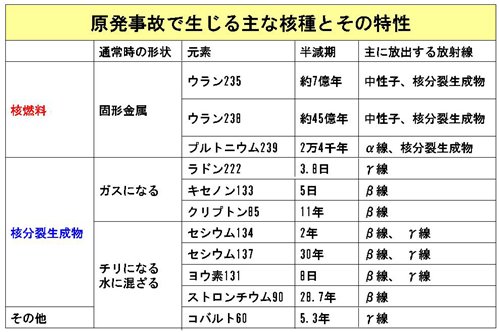

原発事故において生じる主な核種とその特性を表5に示す。主なものはヨウ素とセシウムであるが、実際には約30核種以上が放出されている。

表5 原発事故において生じる主な核種とその特性

対応はこうした核種の性質を考慮して対応することとなるが、この間の経過を報道で知る限り、原発事故の収拾に携わる作業員の健康管理については極めて問題がある。

事故発生後、早々と作業員の緊急時被曝線量の年間限度値を100mSvから250mSvに上げたが、この姿勢はご都合主義そのものである。250mSvは遺伝的影響は別として、臨床症状は呈しないと言われる線量である。「ただちに健康被害は出ない」上限値である。しかし、作業員の健康被害を考慮すれば、やはり法律を順守した対応が求められる。そのための法律なのである。

また作業員への衣食住の環境は極めて劣悪であり、人間扱いとは思えない。誰が被曝管理や健康管理を担当して指揮しているのか、そのデタラメさは目に余るものがある。自衛隊ヘリによる最初の注水活動「バケツ作戦」では、被曝を避けるために遮蔽板をつけ、飛行しながら散水した。遮蔽板を付けるくらいならばその分、水を運んだほうがましであり、最適な位置に留まって注水すべきである。

この論理でいえば我々は宇宙から注ぐ放射線を避けるために頭には鉛のヘルメットをかぶり、地面からのラドンガスを避けるために靴底にも遮蔽板を付けて、常に動きながら生活することとなる。医療で部位を定めて照射する直接線(束)からの防護と、空間に飛散した放射性物質からの防護の違いを理解していない。必死の覚悟で作業している自衛隊員が気の毒であった。

また、白い独特の服装を防護服と称して着用させて、除染もしないで着のみ着のままで就寝させている光景は異常である。安全神話の一つとして、ヨード剤を放射線防護剤と称して、あたかも放射線を防護できるような言葉を使用してきたが、防護服も同様な意味で名称詐欺である。着用すれば、塵状・ガス状の放射性物質が直接皮膚に接触しないだけであり、防護している訳ではない。防護服を着たまま寝るよりは、通常の衣服を厚めに来て皮膚面を覆うことが重要であり、毎日新しいものに着替えたほうがよほど被曝線量は少なくなる。放射線防護の基本的なイロハも理解していない対応である。

また通常は13,000cpm(4000Bq/m2)以上を除染対象としていたが、入浴もできない環境下で、いつのまにか除染基準を100,000cpmとした。13,000cpmの基準では全員が除染対象となるからであろう。作業当日の被曝からの回復には高栄養と安静が最も重要なことであるが、プライバシーも無い体育館のような免震重要棟に閉じ込めておくのは、逃げられないためなのであろうかと疑いたくなる。30分もバスで走れば、観光客が激減して空いているホテルで静養できるはずである。

被曝線量のチェックでは、ポケット線量計も持たせず、またアラームが鳴らない故障した線量計を渡すなど、下請・孫請け作業員の無知に付け込んだ信じられない東電の対応である。さらに作業中のみ線量計は持たされても、それ以外は個人線量計も持たせていないのは論外である。寝食している場所も決して通常の空間線量率の場所ではないのである。被曝線量を過小評価してできるだけ働かそうという意図が見え見えである。

また放射性物質が飛散した環境下では最も重要な内部被曝もホールボディカウンタで把握し加算すべきである。これでもガンマー(γ)線の把握だけなのである。尿などを採取してγ線以外の線質も含んだ内部被曝の測定も行うべきであったが、全く考慮されなかった。原発周辺の作業区域は中性子線もあるであろうし、プルトニウムからのアルファ(α)線もストロンチウムからのベータ(β)線も出ている。

線質の違いにより測定する計測器や測定方法が異なるため、煩雑で手間暇がかかるとしても内部被曝の把握は最も重要なことである。インターネット上の作業員の証言では通常よりは2桁内部被曝線量も多くなっているという。現に250mSv以上浴びた東電作業員の線量は、30代社員678mSv (外部被曝=88mSv, 内部被曝=590mSv)、40代社員643mSv (外部被曝=103mSv、内部被曝=540mSv)、20代社員335mSv (外部被曝= 35mSv、内部被曝=300mSv)であった。

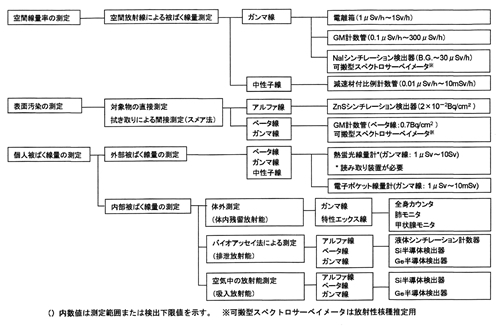

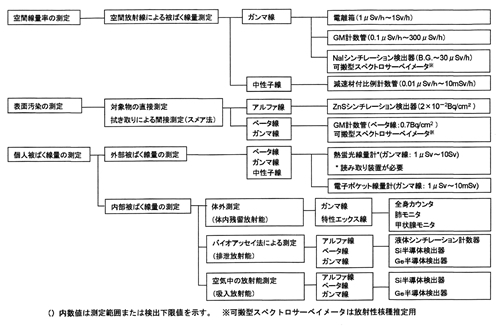

適切な対応が無かったため、まさに晩発性の「静かなる殺人」行為が行われたと言わざるを得ない。図4に放射線の線質による線量評価に関する測定法について示す。

今回の事故後の健康被害をチェックするための被爆線量の測定は、外部被爆の測定だけであり、それもγ線だけの測定である。科学的な見地からはこんな片手落ちなことはない。関係している専門家と称される人達の見識を疑うものである。

図4 放射線の線質による線量評価に関する測定法

5月24日には1~3号機の全てで原発がメルトダウン(炉心溶融)の状態であることが発表されたが、γ線のエネルギーを調べればコバルト-60も放出されていたはずである。

ウランの崩壊系列からは出ないコバルト-60の検出は、燃料ペレットの被覆管の金属からの放出であり、メルトダウンしていることは想像できたことであるが、メルトダウン・メルトスルーが発表されたのは2カ月後であり、パニックを避けるために真実が隠蔽されたことは明らかである。

今後は膨大なマンパワーで作業員の被曝を分散して収拾するしかない。そのためには多くの作業員を雇用して、原発建屋や配管などの詳細な設計図面や作業内容と工程を熟知させて作業に当たる必要がある。しかし、その準備の気配もない。5千人前後の人達が原発の収拾に携わっているらしいが、作業員の線量限度を守るとすれば、百倍、千倍の作業員が必要となる可能性がある。不謹慎であるが、低迷する日本経済の中で、皮肉にも被曝を代償とした超大型雇用対策となった。

3号機はMOX燃料であり、γ線の20倍も強い毒性を持つα線を出す半減期2万4000年のプルトニウム-239(Pu-239)も出ている作業環境である。γ線の測定だけでは作業員の健康被害は拡大する心配がある。揮発性の高い核種であるセシウム(Cs)やヨウ素(I)は遠くまで飛散するが、事故現場周辺はウラン(U-235, U-238)やプルトニウムも飛散しており、コバルト-60も出ている。6月4日の報道では1号機周囲で4,000mSv/hが測定されており、人間が近づける場所ではなくなっている。

作業員に対して事前に造血幹細胞採取を行い、骨髄死の可能性を極力避ける工夫も提案されたが、原子力安全委員会や日本学術会議からは不要との見解が出され、事の深刻さを理解していないようだ。また放射性医薬品を扱っている日本メジフィジックス社は事故直後にラディオガルダーゼ(一般名=ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸鉄(Ⅲ)水和物)を緊急輸入し無償で提供した。

この経口薬はセシウム-137の腸管からの吸収・再吸収を阻害し、糞中排泄を促進することにより体内汚染を軽減する薬剤である。作業員にはヨウ素剤とともにラディオガルダーゼの投与を行うべきである。このままでは、いつもながらの死亡者が出なければ問題としない墓石行政、墓石対応となる。

表5 原発事故において生じる主な核種とその特性

事故発生後、早々と作業員の緊急時被曝線量の年間限度値を100mSvから250mSvに上げたが、この姿勢はご都合主義そのものである。250mSvは遺伝的影響は別として、臨床症状は呈しないと言われる線量である。「ただちに健康被害は出ない」上限値である。しかし、作業員の健康被害を考慮すれば、やはり法律を順守した対応が求められる。そのための法律なのである。

また作業員への衣食住の環境は極めて劣悪であり、人間扱いとは思えない。誰が被曝管理や健康管理を担当して指揮しているのか、そのデタラメさは目に余るものがある。自衛隊ヘリによる最初の注水活動「バケツ作戦」では、被曝を避けるために遮蔽板をつけ、飛行しながら散水した。遮蔽板を付けるくらいならばその分、水を運んだほうがましであり、最適な位置に留まって注水すべきである。

この論理でいえば我々は宇宙から注ぐ放射線を避けるために頭には鉛のヘルメットをかぶり、地面からのラドンガスを避けるために靴底にも遮蔽板を付けて、常に動きながら生活することとなる。医療で部位を定めて照射する直接線(束)からの防護と、空間に飛散した放射性物質からの防護の違いを理解していない。必死の覚悟で作業している自衛隊員が気の毒であった。

また、白い独特の服装を防護服と称して着用させて、除染もしないで着のみ着のままで就寝させている光景は異常である。安全神話の一つとして、ヨード剤を放射線防護剤と称して、あたかも放射線を防護できるような言葉を使用してきたが、防護服も同様な意味で名称詐欺である。着用すれば、塵状・ガス状の放射性物質が直接皮膚に接触しないだけであり、防護している訳ではない。防護服を着たまま寝るよりは、通常の衣服を厚めに来て皮膚面を覆うことが重要であり、毎日新しいものに着替えたほうがよほど被曝線量は少なくなる。放射線防護の基本的なイロハも理解していない対応である。

また通常は13,000cpm(4000Bq/m2)以上を除染対象としていたが、入浴もできない環境下で、いつのまにか除染基準を100,000cpmとした。13,000cpmの基準では全員が除染対象となるからであろう。作業当日の被曝からの回復には高栄養と安静が最も重要なことであるが、プライバシーも無い体育館のような免震重要棟に閉じ込めておくのは、逃げられないためなのであろうかと疑いたくなる。30分もバスで走れば、観光客が激減して空いているホテルで静養できるはずである。

被曝線量のチェックでは、ポケット線量計も持たせず、またアラームが鳴らない故障した線量計を渡すなど、下請・孫請け作業員の無知に付け込んだ信じられない東電の対応である。さらに作業中のみ線量計は持たされても、それ以外は個人線量計も持たせていないのは論外である。寝食している場所も決して通常の空間線量率の場所ではないのである。被曝線量を過小評価してできるだけ働かそうという意図が見え見えである。

また放射性物質が飛散した環境下では最も重要な内部被曝もホールボディカウンタで把握し加算すべきである。これでもガンマー(γ)線の把握だけなのである。尿などを採取してγ線以外の線質も含んだ内部被曝の測定も行うべきであったが、全く考慮されなかった。原発周辺の作業区域は中性子線もあるであろうし、プルトニウムからのアルファ(α)線もストロンチウムからのベータ(β)線も出ている。

線質の違いにより測定する計測器や測定方法が異なるため、煩雑で手間暇がかかるとしても内部被曝の把握は最も重要なことである。インターネット上の作業員の証言では通常よりは2桁内部被曝線量も多くなっているという。現に250mSv以上浴びた東電作業員の線量は、30代社員678mSv (外部被曝=88mSv, 内部被曝=590mSv)、40代社員643mSv (外部被曝=103mSv、内部被曝=540mSv)、20代社員335mSv (外部被曝= 35mSv、内部被曝=300mSv)であった。

適切な対応が無かったため、まさに晩発性の「静かなる殺人」行為が行われたと言わざるを得ない。図4に放射線の線質による線量評価に関する測定法について示す。

今回の事故後の健康被害をチェックするための被爆線量の測定は、外部被爆の測定だけであり、それもγ線だけの測定である。科学的な見地からはこんな片手落ちなことはない。関係している専門家と称される人達の見識を疑うものである。

図4 放射線の線質による線量評価に関する測定法

ウランの崩壊系列からは出ないコバルト-60の検出は、燃料ペレットの被覆管の金属からの放出であり、メルトダウンしていることは想像できたことであるが、メルトダウン・メルトスルーが発表されたのは2カ月後であり、パニックを避けるために真実が隠蔽されたことは明らかである。

今後は膨大なマンパワーで作業員の被曝を分散して収拾するしかない。そのためには多くの作業員を雇用して、原発建屋や配管などの詳細な設計図面や作業内容と工程を熟知させて作業に当たる必要がある。しかし、その準備の気配もない。5千人前後の人達が原発の収拾に携わっているらしいが、作業員の線量限度を守るとすれば、百倍、千倍の作業員が必要となる可能性がある。不謹慎であるが、低迷する日本経済の中で、皮肉にも被曝を代償とした超大型雇用対策となった。

3号機はMOX燃料であり、γ線の20倍も強い毒性を持つα線を出す半減期2万4000年のプルトニウム-239(Pu-239)も出ている作業環境である。γ線の測定だけでは作業員の健康被害は拡大する心配がある。揮発性の高い核種であるセシウム(Cs)やヨウ素(I)は遠くまで飛散するが、事故現場周辺はウラン(U-235, U-238)やプルトニウムも飛散しており、コバルト-60も出ている。6月4日の報道では1号機周囲で4,000mSv/hが測定されており、人間が近づける場所ではなくなっている。

作業員に対して事前に造血幹細胞採取を行い、骨髄死の可能性を極力避ける工夫も提案されたが、原子力安全委員会や日本学術会議からは不要との見解が出され、事の深刻さを理解していないようだ。また放射性医薬品を扱っている日本メジフィジックス社は事故直後にラディオガルダーゼ(一般名=ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸鉄(Ⅲ)水和物)を緊急輸入し無償で提供した。

この経口薬はセシウム-137の腸管からの吸収・再吸収を阻害し、糞中排泄を促進することにより体内汚染を軽減する薬剤である。作業員にはヨウ素剤とともにラディオガルダーゼの投与を行うべきである。このままでは、いつもながらの死亡者が出なければ問題としない墓石行政、墓石対応となる。

【地域住民に対する対応の問題】

地震と津波の翌日に水素爆発で飛散した放射線物質は風向きや地形の違いにより、距離だけでは予測できない形で周辺地域を汚染した。研究開発に240億円を投資したSPEEDIの情報は封印され、活用されることなく3月12日以降の数日間で大量の被曝者を出した。SPEEDIの情報はヨウ素の核種だけが23日に公開されたが、時すでに遅しである。公開できないほどの高濃度の放射線物質が飛散したことによりパニックを恐れて公開しなかったとしか考えられない。

静岡県の茶葉まで基準値以上の汚染が報告されているとしたら、半減期8日のヨウ素からの放射能が減ってから23日に公開したものと推測できる。未だにセシウムに関するSPEEDIの情報は未公開であるが、このデータを活用すれば、静岡県の茶葉の汚染も予測できたはずである。郡山市の医院では、未使用のX線フィルムが点状に感光したが、大量のヨウ素がフィルム面に付着したためと思われる。

菅首相の不信任政局のさなか、原口前総務大臣はモニタリングポストの数値が公表値より3桁多かったと発言しているが、事実とすれば国家的な犯罪である。情報が隠蔽されれば、政府外の有識者からの適切な助言は期待できず、対応はミスリードされる。「がんばろう、日本 !」と百万回叫ぶより、真実を一度話すことが重要なのである。3月23日以前の国民が最も被曝した12日間のデータを公開すべきである。

後に政府・東電は高濃度放射能汚染の事実を一部隠蔽していたことを認めたが、X線フィルムが感光するくらいであるから、公表値以上の高い線量だったことは確かである。全く不誠実な対応であるが、その後も不十分な情報開示の状態が続いている。そして現在も炉心溶融した3基の原子炉から少なくなったとはいえ放射性物質の飛散は続いているが、収束の兆しは全く見えてこない。

日本の法律上では一般公衆の線量限度は1mSv/年であるが、政府は国際放射線防護委員会(ICRP)の基準をもとに警戒区域や計画的避難区域を設け、校庭の活動制限の基準を3.8μSv/hとし、校庭の空気中の放射線量が毎時3.8μSvを超えたら屋外活動を1時間に制限した。住民には屋外で8時間、屋内で16時間の生活パターンを考えて、「年間20mSv」とした。20mSv/年 の場合= 2.283μSv/時(年間8760時間) となるが、計算根拠は、屋内で16時間(40%の1.52μSv/h )、屋外で8時間(毎時3.8μSv/h)と仮定し、(1.52x16x365=8.876) + (3.8x8x365=11.096) ⇒19.97mSv の計算である。

放射線管理区域は1.3mSv /3カ月の規制地域となっているが、これは 0.6μSv/時となる。2.28μSv(20mSv/年)は管理区域の3.8倍である。放射線管理区域内では労働基準法において、18歳未満の作業禁止や飲食の禁止が定められているが、4倍近い空間線量率の地域で子供も住居し、飲食もしており、法律違反の状態なのである。

文科省が基準としたICRP Publication 109(2007)勧告では、「緊急時被曝状況」では20mSv~100mSv/年を勧告し、またICRP Publication 111(2008)勧告では、「緊急時被曝状況」後の復興途上の「現存被曝状況」では1mSv-20mSv(できるだけ低く)に設定することを勧告している。

政府は移住を回避するために、復興期の最高値20mSvを採用したのである。しかし、原発事故の収拾の目途が立っていない状況で住民に20mSv/年を強いるのは人命軽視の対応である。政府をはじめ有識者の一部は100mSv以下の低線量被曝線量では発がんのデータはなく、この基準の妥当性を主張している。

一方、諸兄からは「高すぎる」との批判が相次いだ。私も、放射線の影響を受けやすい幼児や成長期の小児や妊婦にまで一律に「年間20mSv」の外部被曝線量を当てはめるのは危険であり、高いと考えている。最近では100mSv以下でも発がんリスクのデータが報告されている。広島・長崎の原爆被爆者に関するPrestonらの包括的な報告では低線量レベル(100mSv以下)でもがんが発生していると報告(2) され、白血病を含めて全てのがんの放射線起因性は認めざるを得ないとし、被爆者の認定基準の改訂にも言及している。また、15カ国の原子力施設労働者40万人以上(個人の被曝累積線量の平均19.4mSv)の追跡調査でも、がん死した人の1~2%は放射線が原因と報告している(3)。

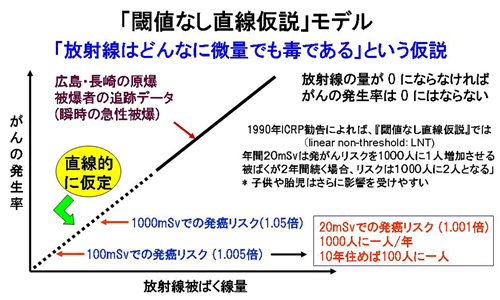

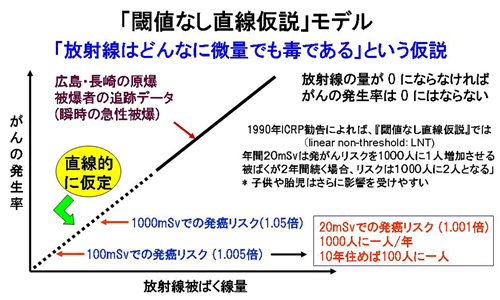

こうした報告もあり、米国科学アカデミーのBEIR-Ⅶ(Biological Effects of Ionizing Radiation-Ⅶ、電離放射線の生物学的影響に関する第7報告、2008)では、5年間で100mSvの低線量被曝でも約1%の人が放射線に起因するがんになるとし、「しきい値なしの直線モデル」【(LNT(linear non-threshold)仮説】は妥当であり、発がんリスクについて「放射線に安全な量はない」と結論付け、低線量被曝に関する現状の国際的なコンセンサスとなっているのである。

世界的に採用されているICRP1990年勧告による発がんのリスクに関する「閾値なしの直線モデル」(linear non-threshold:LNT仮説)による概念を図5に示す。これは広島・長崎のデータから確率的影響は閾値が無いと考え、直線的に線量と発がん確率を予測したものである。1990年ICRP報告では、1万人が1Sv被曝した場合は500人の過剰発がんがあるとされていることから、20mSvでは1000人に1人/年となる。同じ集団が10年間住めば、10年で100人に1人の過剰発がんのリスク確率となる。しかし私は、「年間20mSv」という数値以上に内部被曝が全く考慮されていないことが最大の問題であると考えている。

図5 LNT仮説による過剰発がんのリスク(1990年ICRP勧告からの計算)

文献静岡県の茶葉まで基準値以上の汚染が報告されているとしたら、半減期8日のヨウ素からの放射能が減ってから23日に公開したものと推測できる。未だにセシウムに関するSPEEDIの情報は未公開であるが、このデータを活用すれば、静岡県の茶葉の汚染も予測できたはずである。郡山市の医院では、未使用のX線フィルムが点状に感光したが、大量のヨウ素がフィルム面に付着したためと思われる。

菅首相の不信任政局のさなか、原口前総務大臣はモニタリングポストの数値が公表値より3桁多かったと発言しているが、事実とすれば国家的な犯罪である。情報が隠蔽されれば、政府外の有識者からの適切な助言は期待できず、対応はミスリードされる。「がんばろう、日本 !」と百万回叫ぶより、真実を一度話すことが重要なのである。3月23日以前の国民が最も被曝した12日間のデータを公開すべきである。

後に政府・東電は高濃度放射能汚染の事実を一部隠蔽していたことを認めたが、X線フィルムが感光するくらいであるから、公表値以上の高い線量だったことは確かである。全く不誠実な対応であるが、その後も不十分な情報開示の状態が続いている。そして現在も炉心溶融した3基の原子炉から少なくなったとはいえ放射性物質の飛散は続いているが、収束の兆しは全く見えてこない。

日本の法律上では一般公衆の線量限度は1mSv/年であるが、政府は国際放射線防護委員会(ICRP)の基準をもとに警戒区域や計画的避難区域を設け、校庭の活動制限の基準を3.8μSv/hとし、校庭の空気中の放射線量が毎時3.8μSvを超えたら屋外活動を1時間に制限した。住民には屋外で8時間、屋内で16時間の生活パターンを考えて、「年間20mSv」とした。20mSv/年 の場合= 2.283μSv/時(年間8760時間) となるが、計算根拠は、屋内で16時間(40%の1.52μSv/h )、屋外で8時間(毎時3.8μSv/h)と仮定し、(1.52x16x365=8.876) + (3.8x8x365=11.096) ⇒19.97mSv の計算である。

放射線管理区域は1.3mSv /3カ月の規制地域となっているが、これは 0.6μSv/時となる。2.28μSv(20mSv/年)は管理区域の3.8倍である。放射線管理区域内では労働基準法において、18歳未満の作業禁止や飲食の禁止が定められているが、4倍近い空間線量率の地域で子供も住居し、飲食もしており、法律違反の状態なのである。

文科省が基準としたICRP Publication 109(2007)勧告では、「緊急時被曝状況」では20mSv~100mSv/年を勧告し、またICRP Publication 111(2008)勧告では、「緊急時被曝状況」後の復興途上の「現存被曝状況」では1mSv-20mSv(できるだけ低く)に設定することを勧告している。

政府は移住を回避するために、復興期の最高値20mSvを採用したのである。しかし、原発事故の収拾の目途が立っていない状況で住民に20mSv/年を強いるのは人命軽視の対応である。政府をはじめ有識者の一部は100mSv以下の低線量被曝線量では発がんのデータはなく、この基準の妥当性を主張している。

一方、諸兄からは「高すぎる」との批判が相次いだ。私も、放射線の影響を受けやすい幼児や成長期の小児や妊婦にまで一律に「年間20mSv」の外部被曝線量を当てはめるのは危険であり、高いと考えている。最近では100mSv以下でも発がんリスクのデータが報告されている。広島・長崎の原爆被爆者に関するPrestonらの包括的な報告では低線量レベル(100mSv以下)でもがんが発生していると報告(2) され、白血病を含めて全てのがんの放射線起因性は認めざるを得ないとし、被爆者の認定基準の改訂にも言及している。また、15カ国の原子力施設労働者40万人以上(個人の被曝累積線量の平均19.4mSv)の追跡調査でも、がん死した人の1~2%は放射線が原因と報告している(3)。

こうした報告もあり、米国科学アカデミーのBEIR-Ⅶ(Biological Effects of Ionizing Radiation-Ⅶ、電離放射線の生物学的影響に関する第7報告、2008)では、5年間で100mSvの低線量被曝でも約1%の人が放射線に起因するがんになるとし、「しきい値なしの直線モデル」【(LNT(linear non-threshold)仮説】は妥当であり、発がんリスクについて「放射線に安全な量はない」と結論付け、低線量被曝に関する現状の国際的なコンセンサスとなっているのである。

世界的に採用されているICRP1990年勧告による発がんのリスクに関する「閾値なしの直線モデル」(linear non-threshold:LNT仮説)による概念を図5に示す。これは広島・長崎のデータから確率的影響は閾値が無いと考え、直線的に線量と発がん確率を予測したものである。1990年ICRP報告では、1万人が1Sv被曝した場合は500人の過剰発がんがあるとされていることから、20mSvでは1000人に1人/年となる。同じ集団が10年間住めば、10年で100人に1人の過剰発がんのリスク確率となる。しかし私は、「年間20mSv」という数値以上に内部被曝が全く考慮されていないことが最大の問題であると考えている。

図5 LNT仮説による過剰発がんのリスク(1990年ICRP勧告からの計算)

(1)西尾正道:がんの放射線治療. 日本評論社, 2000年.

(2) D.L.Preston, E.Ron, S. Tokuoka,et al: Solid Cancer Incidence in atomic Bomb Survivors;1958-1998. Radiation Res.168:1-64,2007.

(3)Cardis E, Vrijheid M, Blettner M, et al: Risk of cancer after low doses of ionising radiation:retrospective cohort study in 15 countries.BMJ.9:331(7508):77,2005.

(2) D.L.Preston, E.Ron, S. Tokuoka,et al: Solid Cancer Incidence in atomic Bomb Survivors;1958-1998. Radiation Res.168:1-64,2007.

(3)Cardis E, Vrijheid M, Blettner M, et al: Risk of cancer after low doses of ionising radiation:retrospective cohort study in 15 countries.BMJ.9:331(7508):77,2005.

略歴

西尾 正道(にしお まさみち)

独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター院長。函館市出身。1974年札幌医科大学卒業後、国立札幌病院・北海道地方がんセンター放射線科勤務。1988年同科医長。2004年4月、機構改革により国立病院機構北海道がんセンターと改名後も同院に勤務し現在に至る。がんの放射線治療を通じて日本のがん医療の問題点を指摘し、改善するための医療を推進。

著書に『がん医療と放射線治療』(2000年4月刊、エムイー振興協会)、『がんの放射線治療』(2000年11月刊、日本評論社)、『放射線治療医の本音-がん患者2万人と向き合って-』(2002年6月刊、 NHK出版)、『今、本当に受けたいがん治療』(2009年5月刊、エムイー振興協会)の他に放射線治療領域の専門著書・論文多数

独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター院長。函館市出身。1974年札幌医科大学卒業後、国立札幌病院・北海道地方がんセンター放射線科勤務。1988年同科医長。2004年4月、機構改革により国立病院機構北海道がんセンターと改名後も同院に勤務し現在に至る。がんの放射線治療を通じて日本のがん医療の問題点を指摘し、改善するための医療を推進。

著書に『がん医療と放射線治療』(2000年4月刊、エムイー振興協会)、『がんの放射線治療』(2000年11月刊、日本評論社)、『放射線治療医の本音-がん患者2万人と向き合って-』(2002年6月刊、 NHK出版)、『今、本当に受けたいがん治療』(2009年5月刊、エムイー振興協会)の他に放射線治療領域の専門著書・論文多数