『原発事故による甲状腺がんの問題についての考察(2)』

2015年11月30日時点で、152名の甲状腺がんの「悪性または悪性疑い」の人が発見されています。これを受け、これが原発事故由来かどうかが議論の的となっています。そこで北海道がんセンター名誉院長で当会顧問の西尾 正道先生にこの問題について解説していただきました。長文ですがあまり分割すると却って分かりにくくなると思いますので、2回にわたって連載します。

なお、多くのご意見もあり、ご質問も寄せられると思われますが、当会は通常の会務を限られた人員で行っているので一つ一つのご質問にお応えすることは不可能であることをご理解ください。

そこでご質問・ご意見等は下記アドレス宛てにいただき、それらをグルーピングし、適宜このHPでお示しすることとさせていただきます。

- 前回掲載分

- はじめに

-

- がんの自然史と診断学の進歩

- 放射性ヨウ素と甲状腺がんに関する考察

- 超音波診断装置を用いた甲状腺検査について

- スクリーニング検査のA2判定を考える

- 今回掲載分

- 多発説を考える

- 治療について

- 現状の甲状腺がんの発見についての私見

- 今後の対応について

- まとめ

com_fukushima@com-info.org

5.多発説を考える

次の問題は多発説の問題である。福島で発見された甲状腺がんの原因の大部分は被ばくと考えるのか、それとも一部には被ばくによるものが含まれていると考えるのか、または自然発生がんをスクリーニング検査で発見されていると考えるのか、見解が分かれている。

●自然発生の甲状腺がん罹患者数

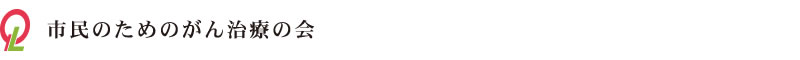

そこでまず、そもそも日本では甲状腺がんがどの程度の罹患者がいるのかを見てみたい。資料17は国立がん研究センターから報告されている2015年の主ながん腫別の予測がん罹患者数である。甲状腺がんの罹患者数は17,900人と予測されている。

これは発症し病院を受診した患者数の全てではないが、地域がん登録や「がん診療連携拠点病院」の院内がん登録から予測された今年の予測罹患者数である。

しかし、甲状腺がんの90%以上を占める乳頭がんの場合は、ゆっくりがんの代表的な疾患である。この場合は来年以降にも病院を受診する人もいる。有病期間中の人で今年病院を受診し診断された人が罹患者としてカウントされるので、日本の全人口1億2,700万人で割ると、17,900人/1億2,700万人=1人/7,095人となる。このため、甲状腺がんの有病期間(保有期間)を10年と考えると約700人に一人が甲状腺がんを保有していることとなる。また有病期間を20年とすると350人に一人となる。自然発生の甲状腺がんはこの程度の頻度であると考えられるのである。甲状腺乳頭がんのような緩慢に進行するがんの場合は有病期間も長く、10~20年と考えても過大な数字ではない。

甲状腺の悪性新生物の病理組織型は、分化がん(乳頭がん、濾胞がん)、低分化がん、未分化がん、髄様がん、悪性リンパ腫、などであるが、圧倒的に日本では乳頭がんが多く90~95%を占めている。多くは分化型であるが、乳頭がんと濾胞がんに関して、最近は高分化型と低分化型に分けている。現在まで福島での検診の結果、3例の低分化がんが含まれているが、これはおそらく乳頭がんの低分化がんと考えられる。

欧米と比較した場合、分化がんのうち乳頭がんの頻度が高いことが日本の疫学的特徴であり、これはヨード摂取量の多い食文化が関係していると考えられている。

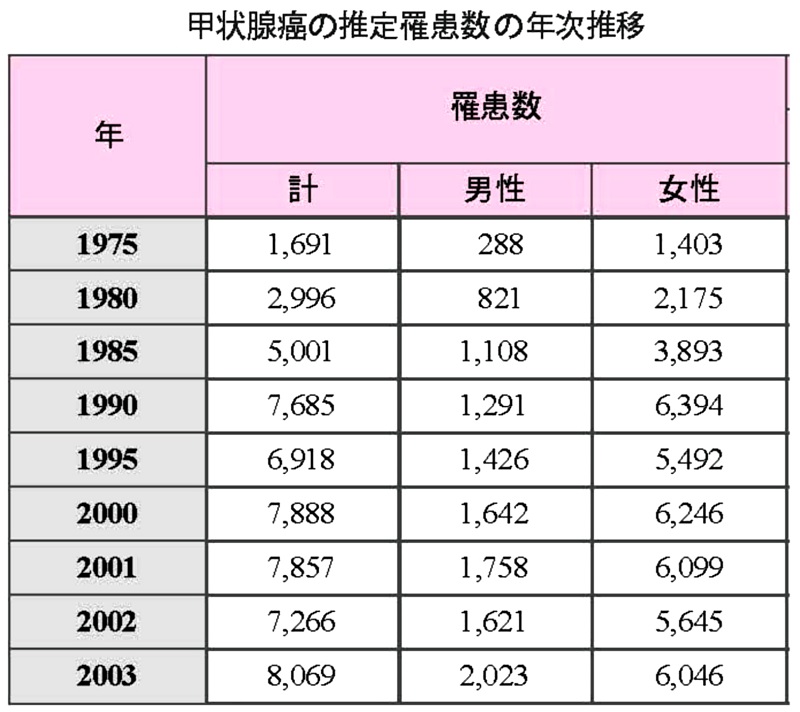

資料18に日本癌治療学会の甲状腺腫瘍に関するがん診療ガイドラインから引用した本邦の甲状腺がん推定罹患数の推移を示すが、1980~1990年までは急増し、それ以降も増加を続けている。

資料18

資料18

●甲状腺がんの発見率

1974年に発表されたCT装置が、1980年代に全国に普及し始めて他の疾患の検査中に甲状腺腫瘍が発見されだしたことが最も大きな理由である。頭頸部がん、食道がん、肺がん、乳がん等では頸部まで含めてCT撮影を行うことから甲状腺偶発腫瘍が高頻度に発見されているのである。また2000年以降はFDG-PETでも甲状腺偶発腫瘍が発見されることから患者数が増加していると思われる。また増加した乳がんの診療過程で、超音波装置による甲状腺がんの発見も加わっている。さらに最近では循環器領域や生活習慣病の健診などで、頸動脈の動脈硬化の評価が行われており、甲状腺疾患が指摘されている。このように進行の緩慢な有病期間の長い疾患ほど、検査すれば偶発発見がんは増加するのは当たり前なのである。こうため私は、先行調査で約32万人のスクリーニング検査をして112人ががんと診断され、2,852人に一人の割合で発見されても異常に多い数字であるとは言えないと判断している。なお、厳密に15歳以下の小児では1/5,704の確率となる。

さらに超音波装置による30歳以上の女性を対象とした甲状腺がんの検診では、最大径1cm以下は微小がんと定義されているが、多数の甲状腺微小がんが発見されている。この報告においては、腫瘍径が3mm以上で3.5%、7mm以上で1.5%、10mm以上0.9%ががんと診断され、3~9mmの乳頭がんは女性1万人当たり262人(38人に1人)と推定されている。また微小がん症例においても13.5~64.1%にリンパ節転移が認められている6)。

また、50代男性自衛隊員6,182名の検診では腫瘍径3ミリ超の結節を保有していた924名(14.9%)のうち19名(0.31%)に甲状腺がんが発見されているが、これは325人に一人の確率である7)。また、母数が少ないため参考程度であるが、2,869名の高校生を対象とした触診による検診では1名の甲状腺がんが発見されている8)。

健常成人を対象としたがんスクリーニング検査の場合1.2~2.3%9-11) に甲状腺偶発腫瘍を認め、そのうちの5.3~11.7%に甲状腺悪性腫瘍を認めたとの報告もある。

また、2010~2013年度の札幌厚生病院の人間ドックでの甲状腺超音波検査では、延べ受診者数25,122人のうち54名(男性30名、女性24名)が甲状腺がんと診断されており、40歳以上の人間ドックを受ける集団での甲状腺がんの推定頻度は0.76%と報告している12)。これは約130人に一人の割合で発見されていることになる。

さらに、韓国では乳がん検診時に甲状腺も超音波診断装置で同時に検査した結果、年間の甲状腺がん発見者数は1993~2011年の18年間で15倍に増え、2011年には10万人当たり約100人が発見されている13)。

このように甲状腺がんは決して稀な疾患ではなく、検査を行えば日常臨床ではしばしば遭遇するがんなのである。

10歳未満の初期の小児期(child, pediatric)における甲状腺がんと後期の小児期,つまり20歳あるいは18歳以下の若年者(adolescent, juvenile)における甲状腺がんを区別して集計することもあるが、日本癌治療学会の甲状腺腫瘍に関するがん診療ガイドラインでは小児甲状腺がんは稀少な疾患で,そのほとんどは乳頭がんであり、びまん性硬化型乳頭がんの組織型を示すことも多いとされている。この場合は診断過程で見逃されるリスクがある可能性がある。

●小児の甲状腺がん

甲状腺がんはヨード摂取量やホルモン環境等が重要な因子と考えられているが、科学的に十分に因果関係は立証されていない。しかし放射線被ばくが甲状腺がん発生を増加させることは、広島・長崎の被ばく者調査やチェルノブイリ原発事故の被害者調査などの疫学調査で立証されている。また被ばく線量との相関や被ばく時年齢が若いほど甲状腺がん発症リスクは高まるとされている。

小児・若年者が発がんしやすいのは甲状腺組織が増大発育の時期に被ばくを受け、感受性が高いことによるものと思われる。被ばくによる子供の甲状腺がんは成人と異なり、増殖スピードが速く、別物であると唱える人もいる。臨床的な特徴は成人と差異があり、頸部リンパ節転移や腫瘍の局所浸潤が強いとされている。

また治療後の再発も多く、再発は初期治療の20年後まで起こるとされている。肺への遠隔転移を有する頻度が高く、小児の乳頭がんは生涯にわたる経過観察を必要とされている。発見時の小児乳頭がんは一見して進行した状態にあり、再発も多いが、適切な初期治療と術後の処置により長期の生命予後は成人に比較すると多少は良好であるとされている。しかし、注意すべきことは、これらの知見はチェルノブイリ事故で発生した甲状腺がんの経験から導き出されたものである。

成人よりも予後が良いというのは、小児であるからというよりも、無症状の段階で診断され治療されていることが大きく関与しているとも考えられる。しかし、転移していても予後は良好であると言えるのか不明である。やはり肺転移は致命的となることも多いし、まだ25年ほどの経過観察期間にすぎない。

一方で、成人の甲状腺乳頭がんは増殖速度が極めて遅いことは周知の事実であり、また甲状腺がんは前頸部の腫瘤や反回神経麻痺による嗄声(声がかすれる)等で発症し、かなり進行しなければ自覚症状が出ない。このため1cm程度のサイズでは無症状であり、緩慢な進行で予後がよい疾患なので、潜伏がんも多く、甲状腺潜在がん(死後剖検により存在を確認)は3~30%の報告がある。その多くは腫瘍径5mm以下の乳頭がんである。したがって、先行調査で発見された112人(15歳以下の小児が56人、16~18歳が56人)が、検査すれば発見できる可能性のある人達だったことは否定できない。

●放射線由来の甲状腺がん

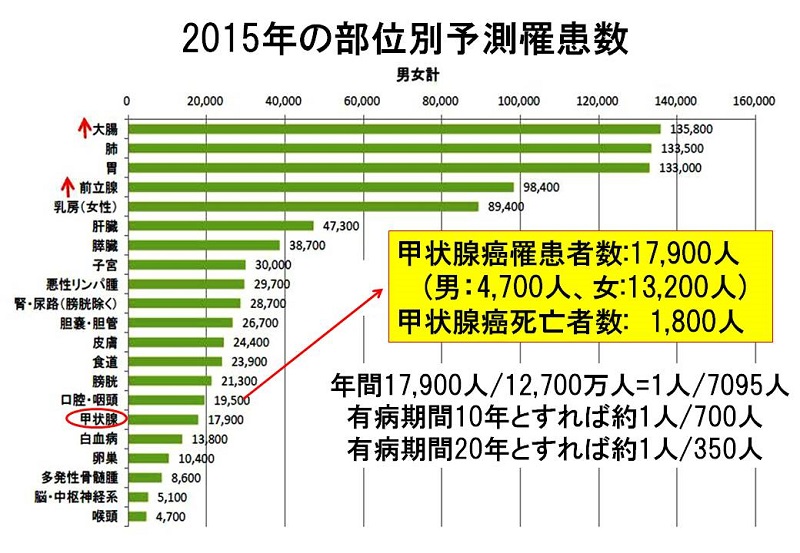

また放射線由来かどうかは、ドイツからの報告が判断材料の一つとなるかもしれない。チェルノブイリで被ばくした甲状腺がん患者の染色体を調査したドイツの研究者から2011年に染色体検査の報告がなされている。それによると、チェルノブイリで被ばくした25歳以下の甲状腺乳頭がん患者33名と、1987年1月以降に産まれて被ばくしていない25歳以下の甲状腺乳頭がん患者19名の染色体を比較した結果、被ばく者群では39%に「7q11(7番染色体のq11領域)」にコピー数多型が確認されている。資料19に温品惇一氏のブログ14)に掲載されている図を示す。この結果は、対照群12名と被ばく群16名を比較した確認実験でも再確認されている。

したがって、福島の子どもたちの甲状腺がんが放射線由来かどうかはこの染色体検査を行うべきなのだが、行っていないようだ。がんと診断され切除したものを標本として使用するので、患者さんの負担はなく倫理的にも許される検査だが、検査しないことが不思議である。約40%に「7q11」に異常が出なくても、1例でも出現すれば放射線由来の甲状腺がんの可能性を強く示唆できるからだ。

6.治療について

甲状腺乳頭がんの治療に関しては、基本的には外科的切除治療となる。遠隔転移やリンパ節転移、広汎浸潤を伴う場合には、追加治療として、アブレーション(放射性ヨウ素の内服による残存甲状腺がん細胞の除去)が行われる。そのため、生検でがん細胞が証明された症例は、主に福島県立医大甲状腺内分泌外科で手術的切除が行われている。その部長である鈴木眞一氏が「手術の適応症例について」という小文の報告を2015年8月31日に発表している。その内容は2015年3月31日現在までに、外科手術を施行し悪性と診断されたた96名の詳細である。病理結果は93例が乳頭がん、3例が低分化がんである。

以下にその文章を引用する。

●鈴木眞一氏の報告

「術前診断では、腫瘍径10㎜超は63例(66%)、10㎜以下は33例(34%)であった。また、10㎜以下33例のうちリンパ節転移、軽度甲状腺外浸潤、遠隔転移が疑われるものは8例(8%)、疑われないもの(cT1acN0cM0)は25例(25%)であった。この25例のうち22例は気管や反回神経に近接もしくは軽度の甲状腺被膜外への進展が疑われ、残りの3例は非手術経過観察も勧めたが本人の希望で手術となった。なお、リンパ節転移は全症例中23例(24%)が陽性であり、遠隔転移は2例(2%)に多発性肺転移を疑った。術式は、甲状腺全摘6例(6%)、片葉切除90例(94%)、リンパ節郭清は全例に実施し、中央領域のみ実施が80%、外側領域まで実施が20%であった。出来る限り3cmの小切開創にて行った。術後病理診断では、軽度甲状腺外浸潤のあった14例を除いた腫瘍径10㎜以下は28例(29%)であった。リンパ節転移、甲状腺外浸潤、遠隔転移のないもの(pT1a pN0 M0)は8例(8%)であった。 全症例96例のうち軽度甲状腺外浸潤(pEX1)は38例(39%)に認め、リンパ節転移は72例(74%)が陽性であった。術後合併症(術後出血、永続的反回神経麻痺、副甲状腺機能低下症、片葉切除後の甲状腺機能低下)は認めていない。

―中略―

小児甲状腺がんの場合、術前診断で大きなリンパ節転移や著明な甲状腺外浸潤(pEX2)、遠隔転移などを認めている場合はハイリスク群とされ予後不良なことが多く、がんが甲状腺の片側に限局していても全摘が勧められる。しかし、リンパ節転移や軽度甲状腺外浸潤などが、術前には明らかではなく、術後(切除後)の病理診断で初めて認められた場合は、これらの所見は、生命予後とは関連しないと言われている。従ってこれらの所見があるからといって全てが予後不良であるわけではないが、切除しなかった場合でも予後が良いかは不明であり、切除しなくてもよいという根拠にはならない。このあたりの議論は注意を要するもので経過をさらに見守っていきたいと考えている。甲状腺は全摘すればその後はホルモン剤の服用を続ける必要があるが、片側が残っていれば残りの臓器がこれまでの機能を補うため、ホルモン剤を飲む必要も無く手術前と変わらない生活を送ることが出来る。よって当院では、明らかなハイリスク症例以外は片葉切除を選択し、患者様のQOL維持に努めている。」

こうした治療方針や対応は通常の臨床行為として行われているものである。一言で言えばほぼ症例毎にその時点でベストと判断した治療が行われていると考えられる。

甲状腺腫瘍における悪性度を高める理学所見は,結節の周囲組織への侵潤と固定、リンパ節転移の有無、声帯の麻痺(嗄声)、4 cm以上の結節、呼吸困難、嚥下困難、咳そう、などであるが、こうした症状は進行した場合に生じるものである。

●腫瘍の大きさとリンパ節転移

友松佑妃氏ら15)は、甲状腺乳頭がん5,917症例のデータをもとに、腫瘍の大きさとリンパ節転移の頻度や予後を分析したその結果、腫瘍径が大きくなれば全体としてリンパ節転移の頻度は増加するだけでなく、外側区域リンパ節転移が増加し、また腫瘍再発率も増加し、生命予後(生命が維持できるかどうかの予測)も悪化するとしている。このためリンパ節転移は予後への危険因子となることから、ほとんど無症状であるとは言え、甲状腺乳頭がんも他の腫瘍と同様にできるだけ早期に治療することが望ましいとしている。また肺転移を有する症例が健常者と同等な予後である訳ではないことは言うまでもない。

放射線誘発甲状腺がんの場合は多発性の要素があるため全摘が原則となるが、放射性誘発とは判断していないため手術時の切開を約3cm程度とし、半切と近傍の中央区域リンパ節を取っているである。患側の半葉切除の場合は、術後のホルモン補充療法は必要ない。医師が患者さんの顔を見て、チームとして医療行為を行う場合、参加している人達がほぼ納得できる手術が行われるものである。少数例で再発したりしてもそれは結果論であり、医療に内包する不確実性の問題である。

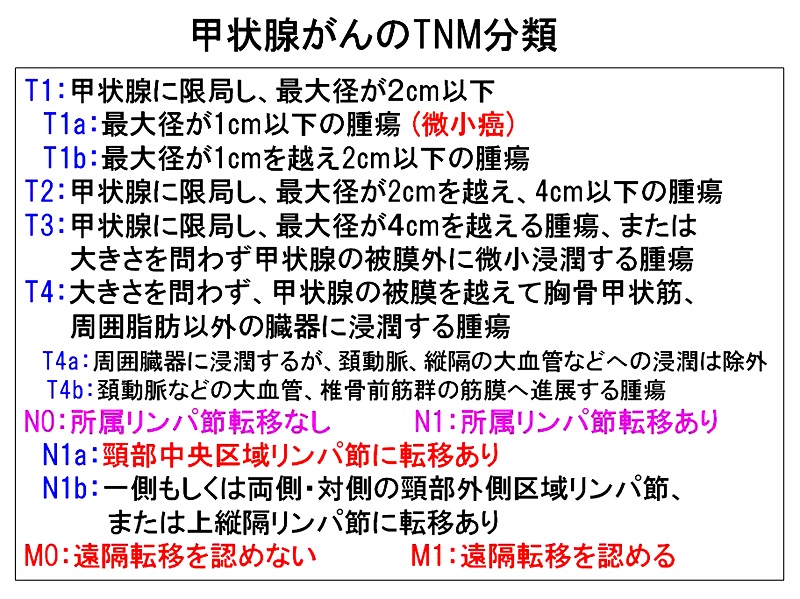

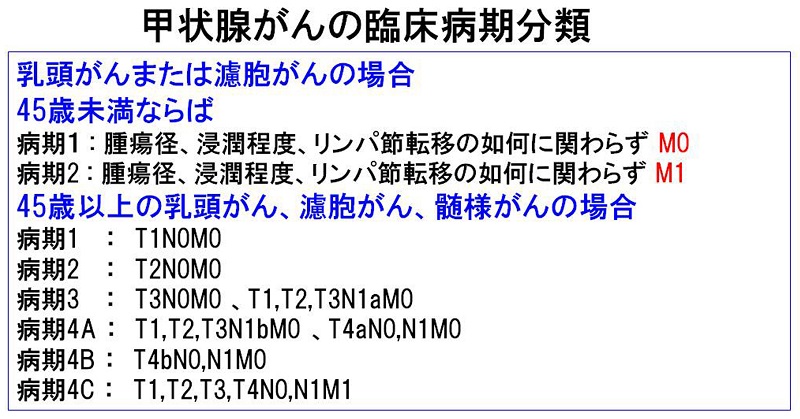

資料20に甲状腺がんのTNM分類と臨床病期分類を示すが、原発巣の最大径が1cm以下は微小がんであり、2cmまでがT1であり、2~4cmまでがT2、4cmを超えた場合がT3である。また被膜を超えて周囲の筋肉や脂肪組織に浸潤すればT4である。

資料20

資料20

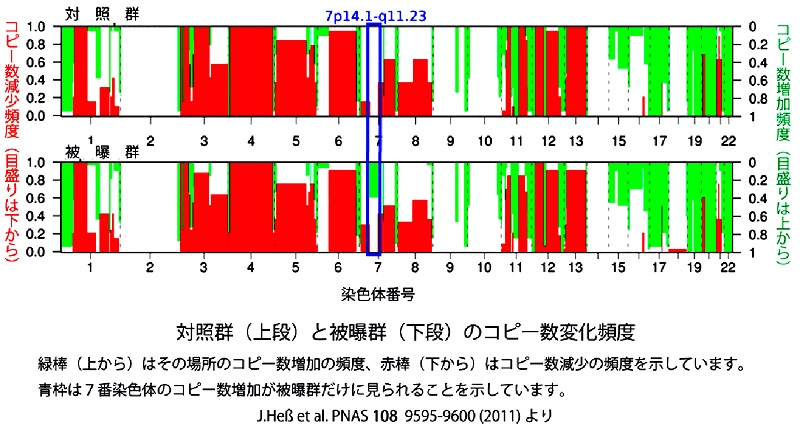

頸部リンパ節は中央区域リンパ節領域に転移がある場合はN1a、外側区域リンパ節領域に転移があればN1bとなる。こうした原発巣とリンパ節転移の有無、そして遠隔臓器の転移の有無で最終的に臨床病期が決められている。資料21にその臨床病期を示す。

資料21

資料21

●甲状腺がんのステージ

通常、がんの進行度を示す臨床病期はⅠ期~Ⅳ期に分けているが、幸い45歳未満の甲状腺乳頭がんはリンパ節転移があっても予後が良好であるため、Ⅰ期とⅡ期しかない。遠隔転移がある場合はⅡ期となるが、リンパ節転移が有つてもⅠ期とされており、がん腫の中で最も予後良好なやや特殊ながんである。これはリンパ節転移の有無がさほど予後を大きく左右しないためであり、またリンパ節転移した状態が長く続くことを意味する。

しかし、多数のリンパ節転移があったり、外側区域リンパ節にも転移があれば、予後は低下する。また甲状腺がんの原発巣のサイズが大きくなればリンパ節転移の確率も高くなり、また肺などへの遠隔転移のリスクも高まる。特に4cm以上となれば肺転移があっても不思議ではない。

この病期分類に従えば、福島で発見された症例は3例の肺転移例はⅡ期となるが、それ以外は全てⅠ期となる。しかしⅠ期と言えども原発巣が甲状腺被膜に浸潤すれば手術してもがん細胞が残存するリスクが高まり、またサイズの増大に伴って頸部リンパ節転移のリスクも高まり、予後も不良となる。甲状腺乳頭がんの場合もこの一般論は通じることである。リンパ節の亜部位図を資料22に示すが、通常の頭頸部がんでは日本頭頸部癌学会の頭頸部癌取扱い規約に基づいて考えるが、甲状腺がんに関しては特に甲状腺癌取扱い規約で別に定めている。この規約では外側区域リンパ節と中央区域リンパ節に2分している。

●甲状腺がんの転移

中央区域リンパ節は頭頸部癌取扱い規約で③番の前頸部リンパ節に該当し、これを甲状腺癌取扱い規約では(Ⅰ)喉頭前、(Ⅱ)気管前、(Ⅲ)気管傍、(Ⅳ)甲状腺周囲、の4亜部位に細分類している。一概に頸部リンパ節転移と言っても、どこの部位のリンパ節転移かも大きな問題となる。通常の頭頸部がんにおいては頸静脈沿いのリンパ節に転移するが、甲状腺がんの場合はすこし特殊であり、予後も異なるためN1aとN1bに分けているのである。

甲状腺組織はリンパ流が豊富な臓器であり、成人の甲状腺乳頭がんでは60%前後のリンパ節転移が見られる。その多くはこの中央区域リンパ節である。進行すれば外側区域リンパ節にも転移を生じるのである。

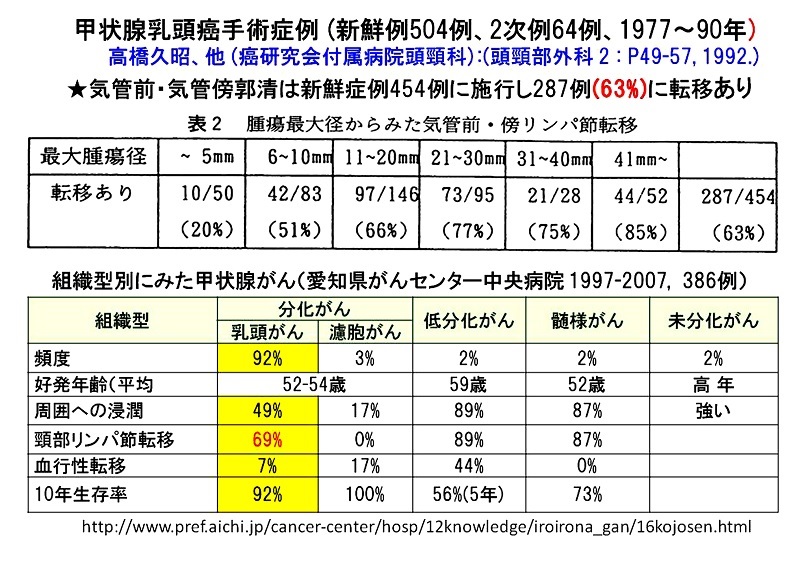

したがって、行われた手術が3cm程度の皮膚切開で80%が中央区域リンパ節だけの郭清を行っている。このため74%の転移率とされているが、決して異常に多いものとは言えないのである。一括して頸部リンパ節転移と言っても通常の頸静脈沿いのリンパ節ではなく、甲状腺がんでは高率に転移する中央区域リンパ節転移である。大人の場合の甲状腺乳頭がんの頸部リンパ節転移に関する代表的な報告を資料23に示す。

この癌研病院の報告では1cm以下の微小がんでも甲状腺周囲の気管前・気管傍リンパ節には51%の転移が認められている。こうした過去の報告を考慮すれば、今回の先行調査で発見された若年者の甲状腺がんがリンパ節転移が非常に多いとか、肺転移が3例あり、進行が特段に早いスピードであるとは言えないのである。そして腫瘍サイズが大きい例では肺転移も起こり得るのである。また愛知県がんセンターの報告でも69%に頸部リンパ節転移が認められている。

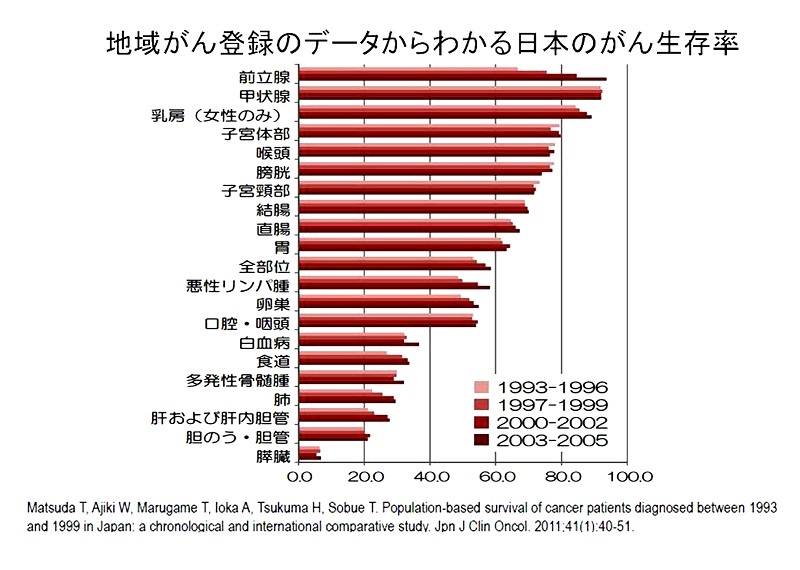

●甲状腺がんの予後

資料24に甲状腺がんの予後を示すが、前立腺がんと並んで最も治療成績のよい疾患である。その中でも、チェルノブイリの知見から、幸い小児甲状腺がんは成人よりも予後が良いとされているが、その理由の一つは小児・若年者という年齢の違いではなく、無症状で発見し治療していることが最も大きな理由と私は考えている。今後も慎重に経過観察して、再発しても早期に対応する必要がある。しかし遠隔転移すればやはり予後は不良となることは言うまでもない。

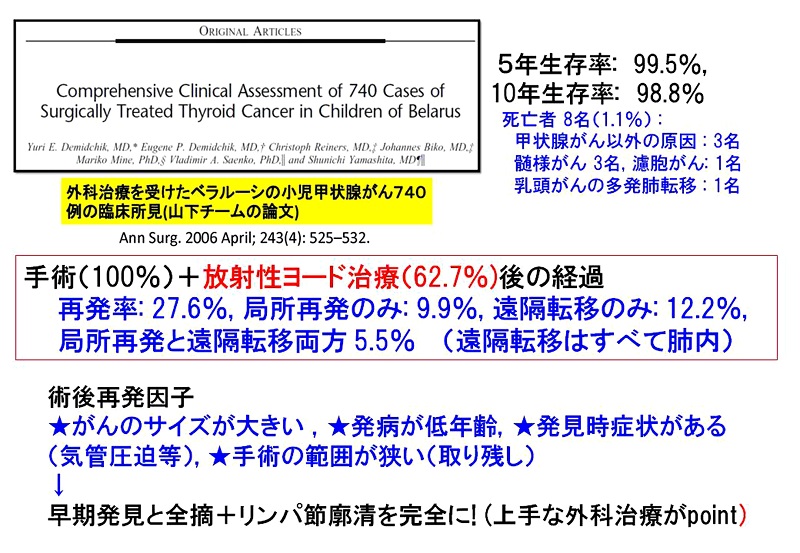

なおチェルノブイリでの甲状腺がんの治療は原則として甲状腺全摘を行い、62.7%は放射性ヨウ素治療(アブレーション)が行われており、10年生存率は98.8%である(資料25)。

予後良好な疾患とはいえ、高齢者のがんと違い子供の場合は60~80年の残された人生があり、長期的に見ればがんが発見されたことは、健常者と比較すればハンディを背負いかねないこととなり、不幸なことである。今後も慎重に経過観察して、再発しても早期に対応する必要がある。

過剰診断・過剰治療という批判もあるようであるが、行われている検査は明らかにハイリスク群の検査であり、過剰診断とは言えないものである。また、がんと診断されても比較的悪性度の高い腫瘍ではないことから、手術する時期はタイミングを見計らって施行すれば良いことである。ちなみに一般的な手術適応として言われていることは、①リンパ節転移や遠隔転移の明らかな症例、②反回神経に浸潤してすでに声帯麻痺がある症例、③細胞診上で異型性が強い症例(低分化型)、④がんが気管に接していたり、反回神経の走行経路にある症例、⑤経過観察中にサイズの増大を認めたり、リンパ節転移が出現した症例では微小がんのハイリスク群として手術すべきとされている。こうした適応を考えれば、現在福島県で手術された症例は結果として数例の過剰治療例が含まれていたかもしれないが、全体として過剰治療と言えるものではない。

1cm以下は微小がんとなされているが、微小がんの場合は、より長期的に経過観察して手術時期を考える時間的な余裕があるが、今回の手術例のうち33例(34%)が10㎜以下の微小がんであった。こうした早期のレベルで発見しているので、発見者数が増加しているのである。微小乳頭がんの場合は、がんが明らかに増大したものは、年間で6.4%、10年間で15.9%であり、新たなリンパ節転移の出現率についても、年間で1.4%、10年間で3.4%と低率であるといわれていることから、より余裕を持って対応できるのである。

甲状腺がんの手術のポイントは、①連続臓器としての切除技術、②頸部リンパ節廓清の範囲と技術、③半回神経の処理(嗄声を回避)、④残存病巣への I-131内用療法の有無、などであるが、症例毎の適切な治療が受けられることを望むものである。

7.現状の甲状腺がんの発見についての私見

小児甲状腺がんは100万人に2~3人程とされているが、このデータは不完全な日本のがん登録によるものである。これはがん治療を行なった中の一部の症例が登録され、その登録された患者数をその年齢層の全人口で割ったものである。子どもと言えども、甲状腺がんがこの程度の数字とは考えにくい。

多くを占める甲状腺の乳頭がんはがん種の中で最もゆっくりした経過を辿るがんの一つである。現在16歳~18歳の人が10年~20年経過してから症状を呈し、病院を受診した場合、そこでがんと診断され治療を受けても全ての人ががん登録されている訳ではない。一部しか登録されていないが、その人数をその年齢層の全人口で割るため、100万人に2~3人の罹患率として集計されているのである。

●放射線由来の甲状腺がんか否か

現状までの甲状腺がんの発見者数の報告を受け、福島県民健康管理センターは、チェルノブイリでは事故後4~5年後から発生しており、発見されたがんは放射線由来ではなく、無症状の時期に進歩した診断装置を使用しているので発見率が高いのだと主張し、小児甲状腺がんの増加と放射線影響の因果関係を否定している。もともとアリバイ工作的な検査を開始して、結論ありきの環境省の専門家会議の姿勢は、不信感を抱かせるものであった。また被ばくデータの欠如が問題視されながら、最大の原因とされる内部被ばくは考慮せず、過少評価した外部被ばく線量をもとに健康影響を否定する姿勢が色濃く、科学的姿勢とは程遠いものである。

一方で、津田敏秀氏らは有病期間も考慮した統計学的手法で、被ばくによる異常ながんの多発であると以前から主張していたが、2015年10月にはEpidemiologyの電子版において、甲状腺がんが他の地域の20-50倍に上がっている」という論文を報告16)し、放射線被ばくの影響が強く示唆されると結論づけている。

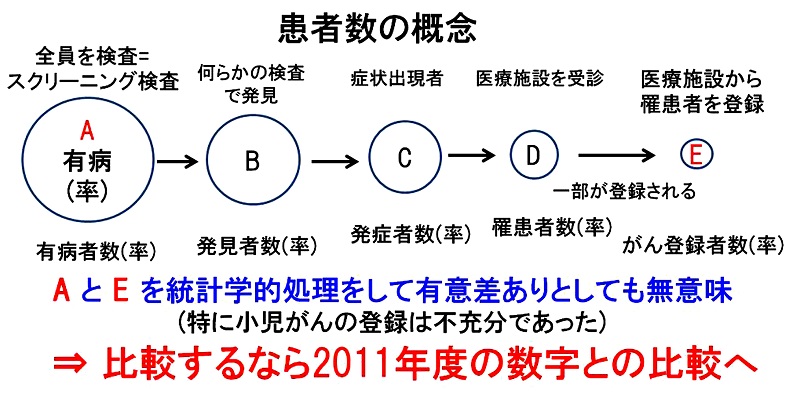

しかし、現在行っている検診はほぼ有病者数を調べているようなものである。通常、甲状腺がんは進行しなければ自覚症状が乏しい疾患であり、有病者のうち症状が出現して病院を受診する。これは発症者数となるが、症状を呈しても病院を受診しない人もいる。受診した人は罹患率算出の基となるが、全ての患者さんががん登録されるわけではなく、特に小児がん(15歳以下)の登録は不十分であり、最近は小児がんのがん対策にも厚労省は力を入れ整備している。

また、がん登録は全国がん登録として2016年1月から診断された症例の届出が準備された。なお、この全国がん登録の問題は不備がありすぎて完成度の低いものである。現場の患者の流れや治療法などについて、臨床を知らない人(検診、疫学、統計学等の人達)が作成しているためである。(この問題は「市民のためのがん治療の会」のホームページの拙稿17)を参照して頂きたい。http://www.com-info.org/medical.php?ima_20151208_nishio

従来の小児がんの登録は不充分であり、この数字と比較して多発を唱えることは無理があると言わざるを得ない。患者数に関する概念を資料26に記すが、日本の小児甲状腺がんに関する正確な資料がないため、がん登録の報告と比べて議論されているが、有病者(最大数)とがん登録された人数(最小数)を比較し結論づけることは無理な話である。

資料26

資料26

2011年10月から始まった検診により、2011年度は41,810人が検査されて14人が甲状腺がんと判明しているので、この数字をベースに検討するという視点があっても良いであろう。2011年度の検査で発見された14人の平均年齢は15.7±1.9歳であり、平均腫瘍径は14.1±6.6cmであった。2011年度の症例は事故後半年~1年以内の期間に悪性を疑われB判定とされた症例であり、その後の検査と治療でがんと診断された人である。子供の甲状腺がんは進行が早いからといっても1年以内にこれほどのサイズになるとは到底考えられず、自然発生で保有していた可能性が高いと考えられる。

●先行調査の甲状腺がんは自然発生の可能性が高い

最初にがんと確定し報告されたのは2012年9月であり、1年半経過しているので、放射線由来のがんの可能性があるとする人もいるが、1年以内に検査されて、悪性を疑われたのであり、精査して悪性と診断されるまでには半年要しただけの話である。ゆっくりがんである甲状腺乳頭がんの臨床の現場で最終診断までの時間的経過を考えれば不思議なことではない。

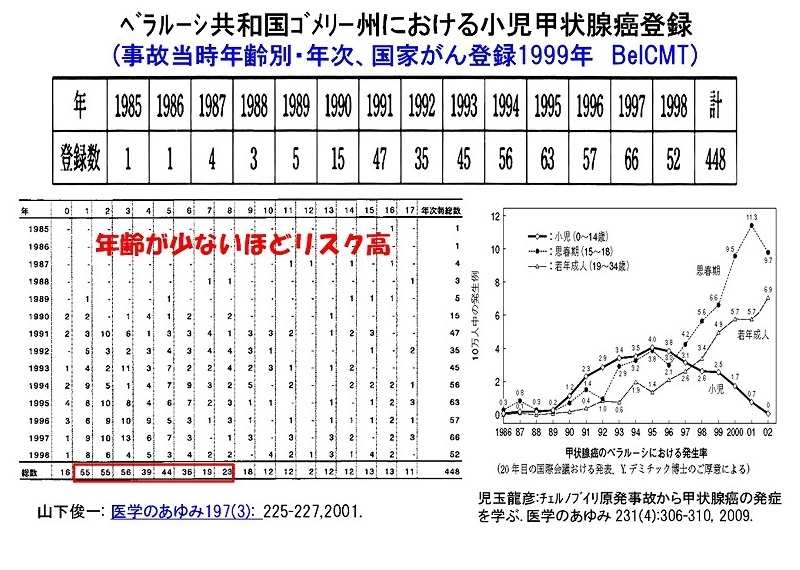

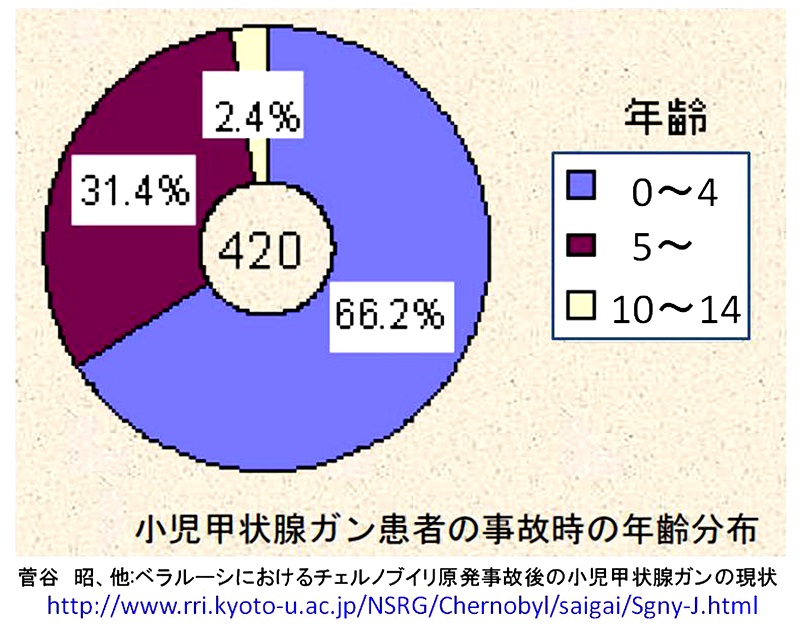

チェルノブイリでは4~5年目に甲状腺がんの多発が認められたが、その年齢層を資料27に示すが、事故時に0~6歳児に多く発生している。1年目から数人の甲状腺がんが発見されているが、これは自然発生していた若年者であると考えられる。

また松本市長の菅谷 昭氏は1990年代にベラルーシで甲状腺がんの手術などの医療援助を行っていたが、その時に手術していた症例の年齢構成は10歳以上は2.4%であり、圧倒的に10歳以下が多い(資料28)。

資料28

資料28

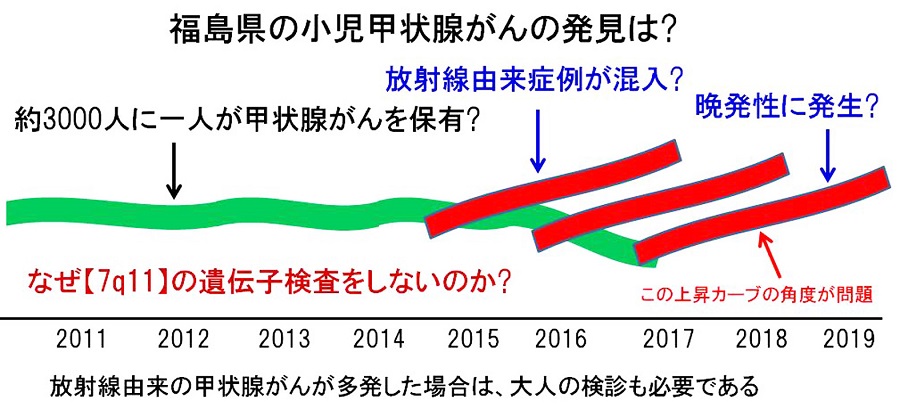

放射線感受性の高い幼少児が最初に発がんしていたという事実は、『人間と放射線』の著者で年齢別放射線感受性のテータを示したジョン・W・ゴフマン氏(ローレンス・リバモア国立研究所)の年齢感受性の事を考えると医学的に極めて納得できるものである。今後、日本でも10歳以下の人が増える場合は、放射線由来の可能性を強く疑うことができる。チェルノブイリの教訓から考えられる過剰発がんについて、現在私は資料29のような図で考えている。

資料29

資料29

4~5年経過して日本でも放射線由来の甲状腺がんが発生している可能性は否定しないが、少なくとも先行調査で発見された症例は放射線由来とは言えないと私は考えている。

甲状腺がんの進行速度については、2巡目の子どもたちの場合、わずか2~3年で0.5cm~1.7cmの甲状腺がんが発見されているが、この問題も検査の限界や誤判断の問題などを含め症例毎の慎重な検討が必要である。

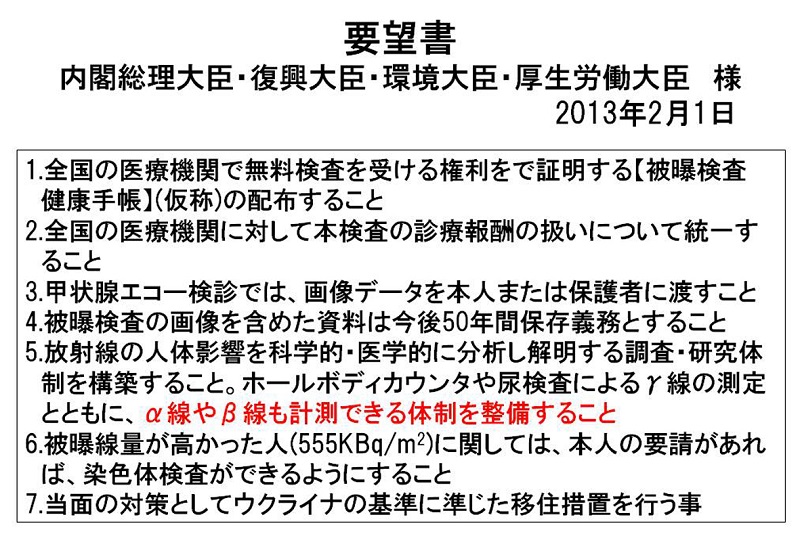

チェルノブイリの経験から、子どもの被ばくによる甲状腺がんは進行速度が速いとされているが、この考え方を堅持しつつ、しばらくは淡々と検査を行っていくしかない。また甲状腺の検査画像を渡さないためにセカンド・オピニオンが取れないことや、検査画像の保存期間も不明であり、情報が統制され、治療費用の負担の問題等、多くの問題点が未だに改善されないことも問題である。資料30に2013年2月1日に私が政府に提出した要望書を示すが、こうした対応が望まれる。

資料30

資料30

現状の福島県に住み続けていれば、年間1mSv以上の被ばくは避けられない。放射線業務従事者でガラスバッジを着用して個人モニタリングしている人でも年間1mSv以上被ばくしている人は全体の約5%であり、年一回の健康診断が義務付けられていることを考えれば、放射線業務従事者に準じた健康管理が必要なのである。

結論として、私はいろいろな要因を考慮すれば現時点では多発と結論づけるのは難しいと考えている。食生活の違いによる放射性ヨウ素の摂取の程度やスクリーニング検査による発見率に関する見解、がんの増殖に関する考察や年齢による放射性感受性の問題、などがその主な理由である。

8.今後の対応について

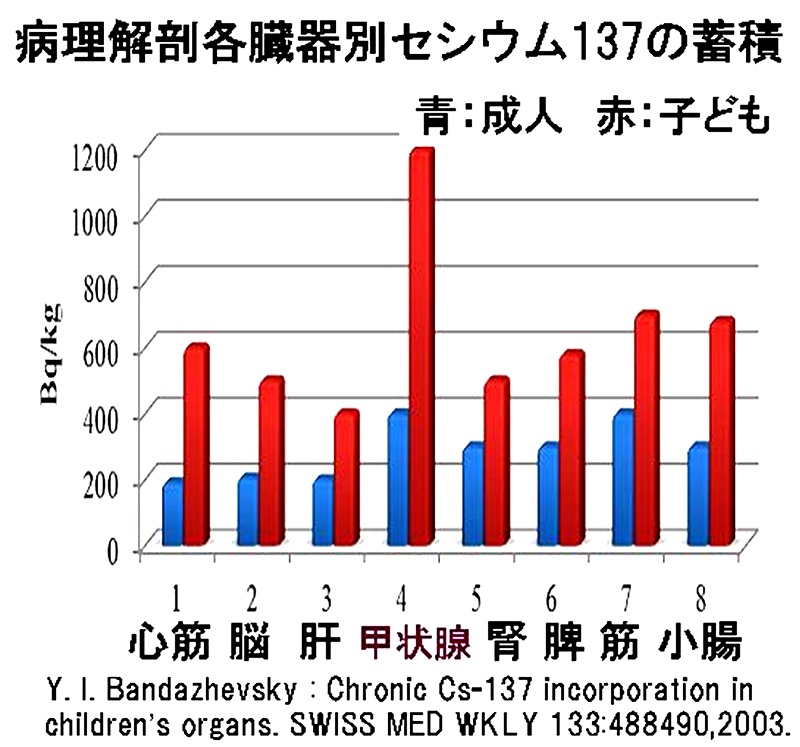

ユーリー・バンダジエフスキー氏(ゴメリ医科大学初代学長、病理解剖学)はセシウムの体内蓄積量と心電図異常の割合を報告しているが、そのデータにおいて、子供の場合はセシウムも甲状腺に最も取り込まれていた(資料31)。この結果は代謝が盛んな子供は大人よりも体内取込みは少ないと考えていた予想を覆すものであり、子供がより影響を受ける可能性を示唆するものであった。

資料31

資料31

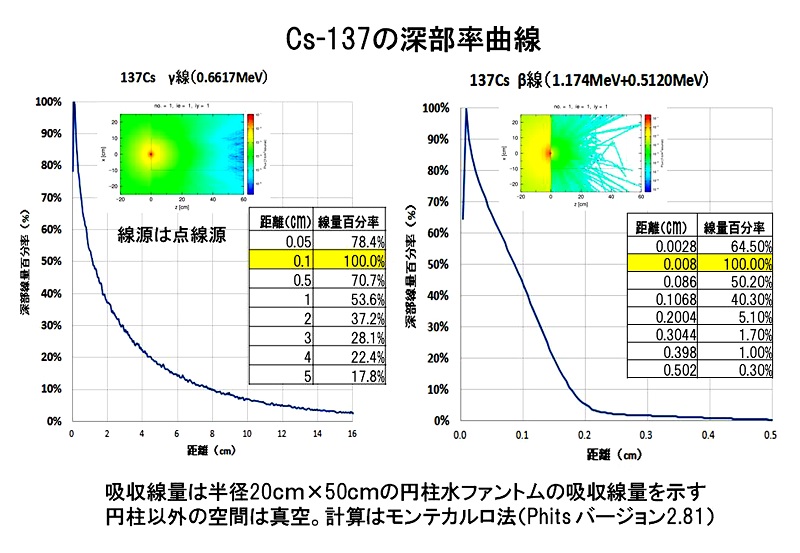

この結果から、チェルノブイリ事故直後に放射性ヨウ素を大量に被ばくしたという理由だけでなく、なおセシウムによる高い被ばくが続いている地域に住んでいることが甲状腺の発がんと関係する可能性もある。2014年3月にチェルノブイリを訪れた時、ベラルーシ放射線生物医学研究所のヴィクトル・アヴェリン所長は『セシウムも甲状腺の発がんに10~15%は関係している』と言っていたことは未だに頭に残っている。これはセシウムの深部率曲線を見ると肯ける。

資料32にセシウムの水中の深部率曲線を示す。この深部率曲線もモンテカルロ法で求めたものである。この曲線から分かるように、甲状腺にセシウムが取り込まれるだけでなく、外部被ばくとして甲状腺も被ばくしているのである。セシウム-137のβ線は1mm深部で40%に減弱し、2mmでほぼ吸収されるが(資料32右側)、γ線エネルギーは1cm深部で約50%、2cmで約40%の減弱となる(資料32左側)。このため子供の甲状腺は1~2cmの以内の深部にあるため、外部被ばくも問題となる。福島県の現状はなお高い空間線量率であり、今後はセシウムが関与した甲状腺がんの発生にも留意する必要がある。

この点を考えても、過剰診断・過剰治療という意見もあるようであるが、全く論外である。今できることは精度の高い検査を淡々と行なうことである。二次検査においては受診率が低下しているようであるが、ハイリスク群であることを自覚し、きちんと検査を受けるべきである。

●生涯にわたる継続検査を

そして、今後の一生涯にわたる検査で参考とするためにも、甲状腺検査の画像データは本人に渡し、進学や就職や移住により、どの地域に住んでいても長期間の検査を受けられる体制の構築が必要である。全国の甲状腺専門医を充分に活用せず、福島県民健康管理センターでのみしか検査を受けられないという体制を再考すべきである。患者情報は本来患者さんのものであり、検査した者が保管したとしても、所有物ではない。

また、原発事故による健康被害対策を厚労省が環境省に丸投げしたため、福島県以外の検査に対する診療報酬上の対応も決まらず、適切な健康管理が行なわれていない事態こそ改善すべきである。

セシウムはカリウムと類似した体内動態であり、ほぼ全臓器に取り込まれるが、子供の場合は甲状腺に最も多く取り込まれることから、汚染地域に住み続けることが甲状腺がんの発生を助長する可能性は否定できない。

福島の県民健康管理センターが詳細な情報を開示せず、スクリーニング効果である医学的根拠を説明できないことが混乱を招いているが、国立がん研究センターがん予防・検診研究センター長の津金昌一郎氏は、地域ごとの放射線量とがんと診断された子どもの数が相関する「量・反応関係」が見られないとし、数年後に臨床症状をもたらすがんを前倒しで見つけているという「スクリーニング効果」と「過剰診断」による「多発」とみている。しかし、前述したように、内部被ばくによる甲状腺がんの発生はそれほど外部被ばく線量とは相関しないことも考慮すべきである。

また祖父江友孝氏は、検診の最終目的は「がん死」の減少であり、甲状腺検診での有効性のデータはないとして、現在行っている検診そのものを否定する発言をしており、全く呆れるばかりである。そもそも今まで調査されていないのでデータがないだけであり、一般がん検診と同様ではなく、被ばくしたというハイリスクグループが存在しているのであり、甲状腺疾患はQOLに大きく関与していることから、画像診断だけでなく、血液検査も追加してT3・T4・TSHなどの検査を行って甲状腺機能の検査も追加すべきなのである。またコホート調査として行う手法に変えるのであれば、心配して不安を抱いている近隣県の子供達も検査して比較すればよいのである。

まとめ

日本は福島原発事故前は国際的なコンセンサスである「LNTモデル」を採用していたが、事故後は100mSv以下では影響はないとする姿勢となり、安全神話を安心神話に切り替え、帰還を促している。

甲状腺は100mSv以上の被ばくはしていないとしながらも、検診を始め、その結果、放射線由来かどうかが議論されているが、人間が人間を相手にする医学では、一つの正しい結論を導くことは容易ではない。

統計学も結論を出す強力な一手段であるが、それだけで因果関係を確定できるものでもない。比較して統計処理をする場合ももととなる数字の背景を無視することはできない。医学においては、民族差、食生活や生活習慣の違い、医療体制の違い、検査精度の違い、検査対象者の違い、など多くの背景の違いも考慮して検討する必要がある。疫学や統計学だけでは結論を出せないことも多いし、時間も必要とする。

自分が関わっている領域の手法が絶対的なものではなく、科学を相対化して冷静に考えることが必要である。また学会などの掲載論文が常に正しいと言うことでもないし、諸事情で掲載を拒否されることもある。もっと多くの要因を加味して総合的に判断する必要がある。そして何よりも私たちは限られた科学や医学の世界にあり、知らないことも多いのであるという謙虚さも持ちたいものである。最後に、「たらちね」で甲状腺検診に携わっている6人の現場の医師は全員が多発しているという実感は無いことも申し添えておきたい。

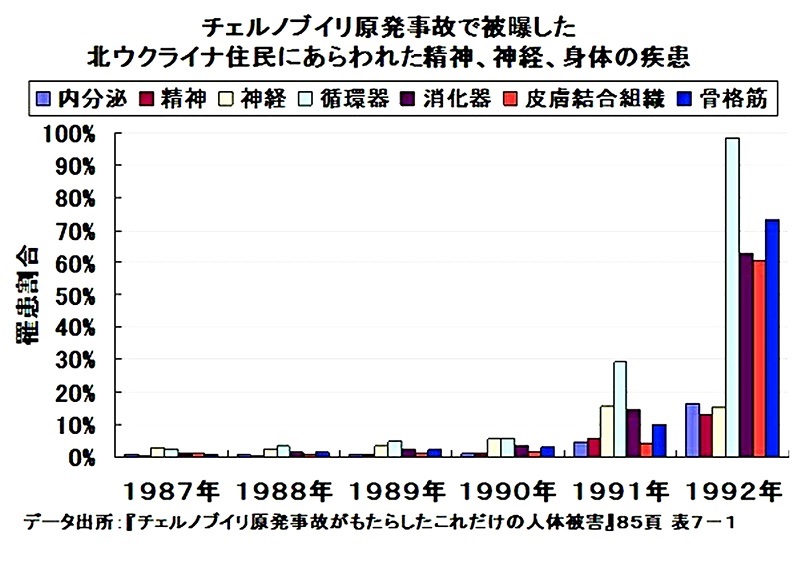

今後も検査を続けていくしかないが、検査体制の問題は改善の余地はある。また5年目を迎えた今後はチェルノブイリ事故の教訓から、白血病などのがん性疾患や慢性的非がん性疾患の健康管理も国と行政の責任で行うべきである。資料33に示すように、多くの疾患が増加してきたことを忘れてはならない。いわゆる【長寿命放射性元素体内取込み症候群】として説明できる内部被ばくの影響による諸症状が出現する可能性も考慮する必要がある。

帰還政策を勧める政府・行政に対して、不安を抱きつつ復興に励んでいる人達は自分たちの判断と自己責任で生き方を選択している。2011年3月11日の大震災と福島第一原子力発電所の人災事故以来5年を迎えて外野の私がとやかく言うつもりはない。しかし、原子力政策への賛否の立場から考えるのではなく、放射線被ばくによる健康被害に関する検討では冷静に多くの要因を考慮して総合的な医学的視点で考えたいと思っている。そして健康被害を最低限にするためには、以下の問題を提示し本稿を終わりたい。

★呼吸や食品からの内部被ばくを最低限にする対策として食物の線量測定を徹底する。

★内部被ばくの検査として尿の放射線量測定を行う。

★子供の甲状腺検査の継続とそれ以外の人の検査は保険診療とし、生活困窮者には特段の配慮をする。

★甲状腺がん以外にも悪性腫瘍(白血病など)もチェックする。

★心電図による心疾患の検査および、放射線業務従事者に準じた健康診断を行う。

★慢性的非がん性疾患の調査と健康管理を行う。

★政府・行政はメンタルケアの基本は情報公開を行い、信頼関係の構築にあることを認識すべきである。

参考文献

- 6)武部晃司、他 : 超音波検査を用いた甲状腺検診の実際とその問題点. KARKINOS. 7:309-317, 1994.

- 7)Shoichi Kikuchi, et al: ENDOCRINE JOURNAL 604:501-506, 2013.

- 8)辻岡三南子、他:「女子高校生における甲状腺検診の意義」.『慶應保健研究』 22(1):19-22,2004.

- 9)Cohen MS, Arslan N, Liien DL, et al. Risk of malignancy in thyroid incidentalomas identified by fluorodeoxyglucose-positron emission tomography. Surgery 2001;130 :941-946.

- 10)Chu QD, Connor MS, Liien DL, et al. Positron emission tomography(PET)positive thyroid incidentalomas:the risk of malignancy observed in a tertiary referral centre. Am Surg 2006;72:272-275.

- 11)Chen YK, Ding HJ, Chen KT, et al. Prevalence and risk of cancer of focal incidentaloma identified by 18 FFluorodeoxyglucose positron emission tomography for cancer screening in healthy subjects. Anticancer Res. 2005;25(2 B):1421-1426.

- 12)紅粉睦男、他: : 当院人間ドックでの甲状腺超音波検査4年間の成績. 第41回札幌市医師会医学会抄録集.P25, 2016.

- 13)Cancer Res Treat.. 46(2):109-123, 2014.

- 14)温品惇一氏ブログ

http://onndannka.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/iaea-8593.html - 15)友松佑妃(大阪癌循環器病予防センター臨床検査部): Personal Communicatiom

- 16)http://www.ourplanet-tv.org/files/Thyroid_Cancer_Detection_by_Ultrasound_Among.99115.pdf

- 17)http://www.com-info.org/medical.php?ima_20151208_nishio

略歴

北海道医薬専門学校学校長、厚生労働省北海道厚生局臨床研修審査専門員、独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター 名誉院長 (放射線治療科)、市民のためのがん治療の会顧問、認定NPO法人いわき放射能市民測定室「たらちね」顧問。

1947年函館市生まれ。1974年札幌医科大学卒業。国立札幌病院・北海道地方がんセンター放射線科に勤務し39年間、がんの放射線治療に従事。がんの放射線治療を通じて日本のがん医療の問題点を指摘し、改善するための医療を推進。