『原因としてのネオニコチノイドなどの農薬,環境化学物質(下)』

黒田 洋一郎

長文で難解かもしれませんが、今後、増加している農薬の健康問題や小児の脳の発達障害を論ずる場合にはぜひ市民も読むべき論文です。 幸い岩波書店との間の調整も付いているとのことですので、全文を2回に分割して掲載することとしました。

5 ネオニコチノイド農薬のヒトへの発達神経毒性の検出

ネオニコ農薬のヒトへの影響についての,基本的で重要なデータは米国ワシントン大学医学部のA. k. k. Gustavらによって,2011年,神経科学の良く知られた国際誌に発表された。 ヒトのニコチン性受容体への作用を,農薬会社のリガンド結合実験のような,機能とは直接関係のない古い方法ではなく, 受容体機能を直接測れる新しいパッチ・クランプ法による電気生理学実験データとして発表されていた。 ヒトのニコチン性受容体の遺伝子を,これも新しい遺伝子操作技術により強制発現させた細胞で,ネオニコ農薬の1種,クロチアニジンとイミダクロプリドの作用を見た。 アセチルコリンが無い[受容体のチャンネルが閉まり,Ca++イオンが細胞内に流入しない]ときでも,ネオニコ農薬に曝露されると,そのヒト・ニコチン性(アセチルコリン)受容体と結合し, それ自体が低濃度でもアセチルコリンの代わりに結合し,ニコチン様の弱い興奮作用を起こした[チャンネルが開いて,Ca++イオンが流入してしまった]。

流入したCa++イオンは遺伝子発現の調節などを変え,前述した「シグナル毒性」が生じてしまったのだ(図4)。 しかもアセチルコリン5nM,100nM,1mMの興奮作用に対しても,それぞれイミダクロプリドは用量(濃度)依存的に強く抑制, クロチアニジンは5nMアセチルコリン興奮作用に対して逆U発達障害など子どもの脳発達の異常の増加と多様性科学0397字の用量作用曲線をなして増強する。 ヒト・ニコチン性受容体へのアセチルコリンの作用にネオニコ農薬が攪乱毒性作用ももつことが,はっきりと示された31。 毒性学の知識が前世紀で古いままの人が,高濃度のアセチルコリンの作用へのネオニコ農薬の影響があまりないことだけを見て,「ネオニコ農薬がヒトには無害」ということはできない。

次いで2012年,培養神経細胞を用いたin vitro実験により,初めてネオニコ農薬の発達神経毒性を疑う論文が日本から出た。 木村―黒田純子(東京都医学総合研究所,脳発達・神経再生分野)らはラット小脳の培養細胞系に,代表的ネオニコ農薬イミダクロプリドとアセタミプリドを添加し, 細胞内Ca++イオンの濃度変化を鋭敏な蛍光顕微鏡によって画像解析した。 神経細胞の興奮作用,それによるニコチン性アセチルコリン受容体を通るCa++イオンの流入をネオニコ農薬が攪乱することを観察し, 「ネオニコ農薬にはヒトの健康を害し,特に子どもたちの脳の発達に影響する可能性がある」ことを,初めて論文のアブストラクトにまで明記した32。 この論文は,コンピュータさえあれば世界中で誰でも読める,最近国際誌で増えてきたopen access論文だったため, 一般には難しい基礎医学論文にもかかわらず,現在までに2万8000回以上もaccessされている。 ネオニコ農薬がもつと考えられる,ヒト脳の発達神経毒性への国際的な関心の強さがうかがえる。

欧州食品安全機構(EFSA)はこれら2つの論文や他の論文のデータなどから, すでにミツバチへの毒性から使用が一部禁止されていたネオニコ農薬の,農薬規制基準をヒトの健康への影響の可能性も考え,「予防原則」的に一段と厳しくした。 「ネオニコ農薬がヒトに発達障害を起こす可能性があるのでは」というEFSAの科学的見解は, すぐに『The Guardian』『Le Monde』『New York Times』『Wall Street Journal』『Scientific American』『日本経済新聞』など欧米を中心に大きく報道された33。

さらにin vitro実験は,発症メカニズムの研究には都合がよく,ネオニコ農薬の「シグナル毒性」すなわち遺伝子発現の調節への影響を調べるため, イミダクロプリド,アセタミプリド,ニコチンをそれぞれ添加した小脳培養神経細胞からメッセンジャーRNA(mRNA)を抽出し, これも新しい技術である全ゲノムワイドのDNAマイクロ・アレイ,を使い遺伝子発現解析を行った。 ネオニコ2種,ニコチンで共通に変化した自閉症関連遺伝子にCacna1h(カルシウムチャネルの一種)やイミダクロプリドだけで変化した遺伝子にHtr2c(セロトニン受容体の一種)も含まれていたが複雑だった34。

このような最新技術を用いた毒性遺伝学(Toxicogenomics)による遺伝子発現解析も,最近論文は増えてきて原理的には網羅的なのだが,難点もまだ多く今後の研究を待ちたい。 ネオニコ農薬の慢性中毒に当たる「子どもの脳に発達障害など脳の機能異常,すなわち行動変化を起こす」可能性を示した, マウスでのin vivo発達神経毒性の証明も,次に述べるように主に日本での実験でわかったのである。

ネオニコ農薬(アセタミプリド)のマウスでの発達神経毒性が証明される

ネオニコ農薬の次世代行動実験は,まず田中豊人(東京都健康安全研究センター)によって,ネオニコ農薬の一種,クロチアニジンについて, 農薬の安全性を確かめる動物実験で常用されるネズミ(マウス)を用いてin vivo実験が始められ,結果は2011年に論文として発表された。 クロチアニジンを母マウスの餌に0.002%, 0.006%, 0.018%混ぜ,妊娠期,授乳期に投与した。 仔マウス3週齢でのオスの探索行動は,農薬の用量依存的に速くなり,自発行動は中濃度のみ活発になった。 母マウスにクロチアニジンを投与すると,生まれたオス仔マウスで行動変化が観察された35。 しかし著者自身がヒトの発達障害を意識しなかったらしいことなどもあり,ほとんど注目されなかった。

一般にヒトの発達障害の予防を意識し,母マウスにネオニコ農薬を与え, 生まれた仔マウスで各種の行動実験をする発達神経毒性のin vivo実験0398 KAGAKU Apr. 2017 Vol.87 No.4では,マウスなど実験動物を多数使い費用がかかる。 しかし,発症メカニズムの解明に有利な培養細胞などを使ったin vitro実験や,さらに実情から離れた机上のin silico実験に比べ, in vivo実験では個体レベルの統合的/広範な毒性,ことに多くの行動毒性が検出可能である30。

次は遠山千春(東京大学医学系大学院・健康環境医工学,当時)のグループによって, 妊娠した母マウスにネオニコ農薬の一種,イミダクロプリドを0.5mg,5.0mg,50mg/kg体重を投与し, 生まれた仔マウスを8週以降で各種行動実験を行い,行動に異常があるかを観察した報告である。 ところが仔マウスの行動実験などでは,実験の範囲内で仔マウスに有意な行動変化はほとんど見られなかったという。 この研究は岡田あやらにより2014年の日本内分泌攪乱化学物質学会(通称,環境ホルモン学会)で発表された。

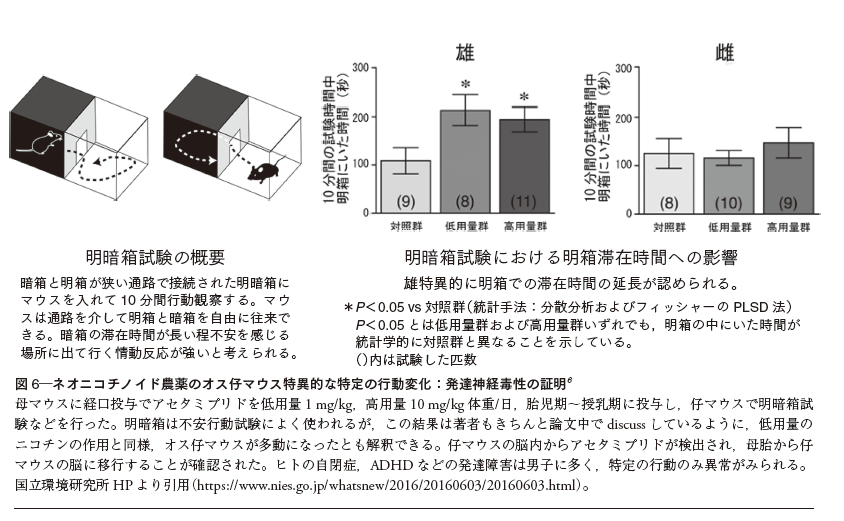

それに次いで,マウスを使った毒性実験ではプロの,前川文彦(国立環境研究所・分子毒性部)のグループはネオニコの一種,アセタミプリドを母マウスに低濃度1mg/kg体重, より高濃度10mg/kg体重を与え,生まれた仔マウスに各種の行動実験を行った。 母親の妊娠中/授乳期にネオニコ農薬を与え,胎盤,授乳を介してネオニコ農薬に脳が曝された,生まれた子どもの行動を,8週間脳を発達させた後,観察したわけである。 低濃度だけで,オスの子ども特異的に性的行動,攻撃的行動に異常が見られ,さらに高濃度と比較し,より低濃度でオス特異的に不安低下/多動行動を示した(図6)。 一方,10匹のマウスの多種の行動を一度に観察できる,スイスで開発されコンピュータ化したインテリ・ケージ(IntelliCage)36を用いた行動実験では空間学習, 行動の柔軟性など大半では有意な行動変化は見られなかったが,仔マウスの明箱での動線は長くなった。 母マウスに低濃度のニコチン投与した仔マウスでは多動が起こるという論文が多い。 2016年,環境研はこのネオニコ農薬の発達神経毒性に関する研究結果を国内に公表し,神経科学の国際誌にもきちんとした論文6を発表した。

ネオニコ農薬アセタミプリドが低濃度特異的に仔マウスの行動に変化を起こすなどの, 農薬の低濃度曝露による発達神経毒性が,安全性試験で常用されるマウスでin vivoで検出できることが証明された。 他の種類のネオニコ農薬も,化学構造は少し違うが,ニコチン性アセチルコリン受容体に作用する共通の毒性メカニズムをもつ以上, 同様の(あるいは母マウスへの投与濃度を変えた)実験,および仔マウスでの幅広い多様な行動実験によって,ネオニコ農薬のマウスへの発達神経毒性が,さらに証明される可能性が高いと予想される。

ヒトの発達障害への外挿

これらの実験結果のヒトへの外挿は,論理的には議論があるところだが,もともと農薬や治療薬など化学物質の安全性試験というものは,当然ヒトの健康への安全性を確保するために行われている。 サリドマイドの催奇毒性などマウスでは検出されなかった例外はあるが, 進化的に哺乳類共通,あるいはヒトの遺伝子の元となっている類似遺伝子を多数もっているマウスでの実験結果は,ヒトにほとんど類似するはずだと考えられている。 そのために,ヒトの健康保持のための治療薬の副作用検出や農薬の安全性の保証が,マウスなどの動物実験で科学的/法的にも担保されているのだ。

ネガティブな結果は,一般には実験科学論文になりにくい。 しかし実はこのアセタミプリドのマウス実験6の結果をヒトに外挿すると,インテリ・ケージでマウスに変化のでるような行動の変化は,ヒトの自閉症で見られず, 大部分の脳高次機能は定型(正常)発達しているので,自閉症の原因化学物質を追求している研究者にとっては,ネガティブな結果もポジティブな意味があると評価できる。

しかも男子に多い自閉症児に見られるのは,社会的行動など一部のみの神経回路(シナプス)の異常, これも男子に多いADHD児によく見られるのは注意/多動性に関わる一部神経回路(シナプス)の異常である。男女で性差があり, 特定の行動/神経回路(シナプス)の発達のみに異常を示し,他の大部分の行動は定型(正常)発達していることは,前述したように発達障害児のもつ特徴で5, 発達障害,発達異常の少なくとも一部はネオニコ農薬曝露・仔マウスで再現されているという解釈も成り立つ。

ヒトの集団と実験動物マウスの遺伝子背景の違い

さらに,発達神経毒性試験など安全性試験に用いるマウスは,遺伝子背景による個体差があれば結果がばらつき,データの統計解析に邪魔になるので,通常は純系のマウスを使う。 遺伝子背景が1つのパターンに揃っている純系マウスは,逆に発達障害を起こすヒトに外挿すると,多様な症状をしめすヒトの大集団のうちの,1個人だけを代表しているような状態といえる。 他の純系マウスや,純系マウスを人工的に遺伝子操作し変異を起こした,遺伝子背景を違えたマウスでは,同じネオニコ農薬の投与でも,仔マウスに違った行動変化が観察される可能性がある。 具体的な遺伝子背景の違いが,はっきりと発症に関係すると証明されれば, 治療薬とはいかないまでも,治療法,療育法の開発のヒントになる可能性があり,ネオニコ農薬処理の“発達障害” マウスも,予防医学ばかりでなく治療医学にも役に立つことがあるのかもしれない。

結論として「この数十年間,ネオニコ農薬を始めとする発達神経毒性をもつ環境化学物質を野放しにしてきたのが,日本における発達障害児の増加の主な原因ではないか」と強く疑われる。

6 ネオニコ農薬の発達神経毒性以外の毒性

ヒトへの急性/亜急性(ニコチン様)毒性

ネオニコ農薬のヒトへの毒性に気がつき,日本で(世界で)最初に報告したのは群馬県の内科小児科医・青山美子医師であった。 2004年春から夏,従来多かった有機リン系農薬中毒に見られる症状の他に,胸の痛み,呼吸苦,動悸を訴え,頻脈,交互脈や期外収縮など心電図に異常が見られる新しいタイプの患者が急増したのだ。 実は2003年,群馬県は有機リン系農薬に替え新たにネオニコ農薬の松林への空中散布を始め,2004年からは,患者の住む住宅地域と近接する公園などでも大量散布していたので,ネオニコ農薬の中毒であることがすぐにわかった。 風に乗って拡散したネオニコ農薬を吸入したヒトが,ニコチン様の急性/亜0400 KAGAKU Apr. 2017 Vol.87 No.4

急性中毒症状(中枢神経症状,循環器症状など)を示すのである。ネオニコ農薬の入った果物,野菜,茶飲料の連続または大量経口摂取による,亜急性中毒患者の症状も明らかになった37。

青山医師の臨床報告及び,群馬県衛生研究所との共同研究などにより,2006年に有機リン系農薬の空中散布は群馬県では中止された。 有機リン系農薬は,石川哲(北里大学臨床環境医学センター長,当時)らの広範な研究により,シックハウス症候群, 有機リン慢性中毒(まず劵怠感,頭痛,吐き気,めまいなどの自律神経系の症状,視力の低下など目の異常,その後,うつ症状,情緒不安定,思考力,記憶力の低下,睡眠リズムの障害など神経精神症状), 化学物質過敏症などを引き起こすことが判明している38。

トリ,マウスへの生殖毒性

ネオニコ農薬の慢性毒性には,鳥の卵が孵らないなど生殖毒性もあり,神戸大学大学院の星信彦(応用動物学)らによってウズラで実験的に証明されている。

コラム

ミツバチ,トンボなど益虫への致死または発達神経毒性と生態系への影響ネオニコ農薬の毒性が世界中で注目されたのは,1990年代からの世界的なミツバチ大量死(ミツバチ群の崩壊)の一因との疑いからである。 大量死の原因には,ダニなどの感染症やストレスなど他の要因も考えられてきたが,ネオニコ農薬の散布が引き金である因果関係と考えられるようになった。

まず低濃度のネオニコ農薬曝露でミツバチが行動異常を起こし,巣に帰れず死ぬ個体が増えることが報告され42, ついでミツバチに近い社会性をもつマルハナバチで,低用量のネオニコ農薬曝露により女王バチが減少することが明らかとなった43。

さらにマルハナバチが,ネオニコ農薬とピレスロイド系農薬に曝露されると,採蜜/採花粉行動がうまくいかず,巣に帰れず群れは崩壊することが報告され44, 農薬がミツバチ大量死を起こしていることが実験的に証明された。 日本でもミツバチ大量死は各地で報告され,大量死したミツバチからネオニコ農薬が検出された。

しかしより低い濃度のネオニコ農薬でもミツバチが大量死するらしいのは,夏の幼虫の餌である花粉(特にイネの)が浸透性のネオニコ農薬で汚染され, 次世代のハチ幼虫の脳の神経回路の発達が障害された,ハチの発達神経毒性の可能性もある。

ヒトでも昆虫でも,___________発達中の脳,ことに記憶など高次機能を担う複雑精緻な神経回路の発達が,“ニセ神経伝達物質”であるネオニコ農薬などに脆弱なのは当然といえる。 ネオニコ農薬に曝露するとダニなどの感染症にかかりやすくなり45,免疫異常を起こす可能性もある。 他の農薬と同時に使うと,致死効果が1000倍も高くなるという複合影響も報告されている46。 2016年になって,この減少は,神経系以外にあるニコチン性受容体を阻害するため,という興味深い論文が出た47。

ヒトのニコチン性受容体も免疫系,生殖系など,体内に広く分布している。

2013年,EUではネオニコ農薬イミダクロプリド,クロチアニジン,チアメトキサムを使用禁止とする決定をし,現在まで禁止は継続されている。 米国やカナダでも規制が始まるらしい。日本では驚くべきことに,農薬散布時に養蜂家に知らせ,ミツバチの巣箱を移動させるという処置しかとっていない。 五箇公一(国立環境研究所,生態リスク評価)らは,アキアカネなどのトンボ類への影響を,同条件の試験水田をつくり,農薬(殺虫剤)の有無で比較し, アキアカネの減少など水田生態系への,ネオニコ農薬,フィブロニル浸透性殺虫剤の毒性を明らかにした48 なおオランダの生態系に対するネオニコ農薬の影響調査によれば,ネオニコ農薬イミダクロプリドが沢山撒かれ,農薬濃度の高い地域では低い地域に比べ,昆虫を餌に生息する鳥15種の個体数が激減(毎年3.5%の割合)した。 餌になる昆虫を強い殺虫性をもつネオニコ農薬が殺しているためであろうという論文が2014年『Nature』誌にでた49。 自然環境/生態系へのネオニコ農薬の悪影響は今も研究が進んでおり,論文も増えてきた。

ネオニコ農薬の一種,クロチアニジンを投与した,オスの精巣生殖細胞数の減少,DNA断片化細胞数の増加,酸化ストレスを抑制する働きをもつ抗酸化酵素の減少が証明された。 さらに投与したメスでは卵巣において異常な顆粒膜細胞数の増加,産卵率の低下を,オスメスの肝臓では重篤な脂肪変性を認めた。 特に野生下で様々なストレスにさらされているなど,感受性の高い個体(トキなど)においてはその影響がより重篤となる可能性を示唆している39。

佐渡のトキは長年生殖に失敗していたが,ネオニコ農薬を地域で使わなくなってから,繁殖に成功した40。 また無農薬で栽培された地域米は,“トキ米”としてブランド化された。豊岡のコウノトリも農薬を使わなくなって繁殖に成功し,“コウノトリ米”は地域再生に役立っている。

なお最近は,ネオニコ農薬イミダクロプリドを低濃度1mg/kg体重,ラットに長期投与すると,精子形成を抑制する41などオスの生殖毒性をしめす論文も増えた。

若齢期,成熟期のマウスのネオニコ曝露による行動変化など

星信彦らのグループでは,ヒト学童期,成人期を意識し,ネオニコ農薬による行動変化などを観察した。 平野哲史らは成熟マウスにネオニコ農薬の一種,クロチアニジンを5mg/kg体重1回投与し,この無毒性量以下の低濃度でも,不安様行動が見られ, 50mg/kg体重では異常啼鳴などの「異常行動」が必ず出ること,c-fos発現解析により視床や海馬の神経活動性が上がることを発見した50。 また米田直起・高田匡らの行動実験では,ネオニコ農薬の中では出荷量が一番多いといわれているジノテフランを, ヒトの学童期から成人期に対応する,3週齢から8週齢の発達期マウスに無作用量(550mg/kg/day)以下も含む,100,500,2500mg/kg/dayで飲水投与すると, 発達期マウスの自発運動量が濃度依存的に上がり多動性が増加すること,脳内黒質―線条体のドーパミン陽性細胞で合成が促進され,精神的に不安定になりやすいことなども認め, これらは2016年の環境ホルモン学会で発表された51。

コラム

MRIによる自閉症の脳のコンピュータ早期診断自閉症の子どもの脳は,以前から脳の容量が大きく,過成長していることが指摘されていたが,データにバラツキが大きく実際の診断には使われなかった5。 最近,米国ノースカロライナ大学のH. C. Hazlettらは,自閉症の遺伝的リスクが高い子ども102人と,そうでない子ども42人を対象に調べた結果, 自閉症のリスクが高い子どもの81%に出生後6~12カ月の時点で,脳の皮質成長率の増大が既に認められたという。 この判断にはコンピュータのdeep-learning algorithmが使われた57。 生後間もない動物の脳には過剰なシナプス群が存在するが,生後の発達過程において,必要な結合だけが強められ,不必要な結合は除去されて,成熟した機能的な神経回路が完成する。

この過程は「シナプスの刈り込み」と呼ばれており,しばしば脳の過成長をまねくが,ヒト脳を含め生後発達期の神経回路に見られる普遍的な現象と考えられている5。 自閉症との類似点が指摘される統合失調症でも,思春期のシナプスの刈り込みが逆に過剰になっていて,必要なシナプスまで刈り込んでしまう異常が見られるという。

同じような論文がADHDの脳の早期診断にも出た。 ADHDの子ども・大人を対象にした,オランダのM. Hoogmanらの大規模な脳画像研究では,4歳から63歳までのADHDと診断された1713人と,そうでない1529人の脳をMRIで比較したところ, 大脳皮質下の扁桃体など様々な部分でADHDの人のほうが,わずかに脳が小さく,発達が遅れていることが判明したという58。

これらが,国際的に反響を呼んでいるのは,症状だけから診断し,担当医の力量によって違った診断もでやすい発達障害や精神疾患の診断システム5に, がんのような病理的確定診断(誰がやっても,ほとんど同じ診断)ができる可能性を秘めているからである。

しかし,仮にこのようなMRI検査の有効性が100%近くなるとしても,検査時に子どもを動かないようにするために使用する麻酔や鎮静剤には,

特に幼い子どもに,薬の副作用などリスクがある可能性が避けられず,親は子どもの発達障害を早期で見逃してしまうリスクとMRI検査のリスクの選択に悩むことになるだろう。

0402 KAGAKU Apr. 2017 Vol.87 No.4

いずれにしろ,農薬の使用,農薬に汚染された野菜など食物の摂取,部屋の中などでの殺虫剤散布など,有害な農薬(殺虫剤)などの毒性化学物質を,脳に入れないことが肝心で, ことに幼児期から学童期の脳は,まだ毒物の侵入に弱いので注意するべきである。

また,坂部貢(東海大学医学部・生体構造機能学)のグループは,ラットを用いてネオニコ農薬アセタミプリドの脳内への取り込みを見る実験を行い,中脳への蓄積やニコチン性受容体の発現低下などが見られた52。

このような発達期,成熟期のマウスを使ったネオニコ農薬の行動毒性を調べた実験の結果を見ても, このようにネオニコ農薬の攪乱作用の用量作用曲線が逆U字の関係になっていることがあるのは,一般の環境ホルモンと同じである。

最近の米国の大人のADHD診断で「成人になってから診断されるADHD 患者には,子どもの頃は多動性がない人も多い」との報告53が気になる。 胎児期,乳児期のみならず,幼児期,小児期,学童期,成年期にもネオニコ農薬など環境化学物質により,同じような(あるいは別の)後天的な脳の異常による,症状(行動)の変化を生じる可能性を否定できない。

いずれにしろ,農薬の使用,農薬に汚染された野菜など食物の摂取,部屋の中などでの殺虫剤散布など,有害な農薬(殺虫剤)などの毒性化学物質を,脳に入れないことが肝心で, ことに幼児期から学童期の脳は,まだ毒物の侵入に弱いので注意するべきである。

7 未来を守るために―無農薬/有機農業の推進

日本ではその毒性から欧州ではほぼ禁止されている有機リン系農薬さえ,減少はしているが未だに使用し,替わったネオニコ農薬の使用は増加の一途である 2016年の論文では,日本の児童(3歳児)の尿の検査で,約80%がネオニコ農薬に,100%が有機リン系農薬,ピレスロイド系農薬に汚染していた54。 PCB,ダイオキシンは最近曝露量としては下げ止まっている。現時点でも欧米に比べ極端に緩いネオニコチノイド系農薬の残留基準を,さらに緩める政策を取っているのも大きな問題である。

その上,農薬会社の常套手段であるが,既存の農薬(殺虫剤)の毒性が明白になり禁止されそうになると別の新たな農薬を売り出そうとする。 Dowが開発した新たなネオニコ農薬スルホキサフロルが,農薬登録されそうになっている。 スルホキサフロルは,死産,催奇形性(四肢,骨形成,尿管)55や発がん性(肝臓,精巣)56が報告されている。 このネオニコ農薬は,哺乳類胎児型ニコチン性アセチルコリン受容体cに強い結合性を示し,ヒトではラットより結合性が約10倍も高い。

最近,日本の農産物も輸出されるようになり,日本の農薬残留基準の緩さが問題となっている。 さらに2020年の東京オリンピック選手村で供給が望まれる,農薬の使用などが厳しく規制されている国際認証のある有機農産物は,日本全体でわずか0.4%しかなく, 今から準備しても間に合わないのではないかと慌てている。

農薬の空中散布や殺虫剤の室内散布も危険だが,ほぼ毎日,浸透性のため洗っても落ちない,ネオニコ農薬に汚染された食べ物を,知らず知らずのうちに食べていることは問題である。 子どもの脳/大人の脳を守るべきである。無農薬/有機農業の推進が望まれる。

農水省も2016年暮れ,ついに「ネオニコ農薬の規制を検討する」と国会への答弁書に書いた。 発達障害児の増加の原因としての農薬など環境化学物質については,ネオニコ農薬の発達神経毒性の証明のように, 最近も新しい論文が次々にでてきて研究が進み,ますます確かになって来ている。 未来を担う子ども(いずれ皆,大人になる)の脳の健康に関わる重大事なので,地球温暖化のように完全に立証されなくとも,今「予防原則」に基づいた規制を行うべき段階にあると思う。 EUでは農薬など環境ホルモン作用のある化学物質の法的規制を実際に実行しようとしており,欧米では主にハチへの毒性を理由に,ネオニコ農薬の規制も強まってきている。 規制の始まらない日本でも,発達障害など子どもの脳発達の異常の増加と多様性科学0403

この危険性は何となく理解されつつあるようで,無農薬/有機農業は盛んになりつつある。 それらの生産物を,私たちが購入して食べる,保育園,幼稚園,小中学校の給食に使うことなどにより,少なくとも今一番危険に見える農薬の問題は,徐々に解決できる部分がある。 また新鮮な無農薬/有機農業生産物の「地産地消」は,地域農業を振興して一石二鳥となりうるし,若い人も呼び込める。

農薬だけでなく,その他の環境化学物質による健康被害を受けないためにも,「何が危ないと科学的に言われ始めているか」を迅速に取り込んで予防原則に則り, 食べ物などの情報に常に注意することが肝要であろう。(文中,敬省略)

引用文献

- 文部科学省発達障害支援関係報告会資料(2016 年2 月)

- K. Weintraub Nature.: 22-4. doi: 10.1038/(2011);A. Posar &P. Visconti: J. Pediatr (Rio J).pii: S0021-7557, 30244. doi:10.1016(2016)

- 神尾陽子: 教育と医学,61, 4(2012)

- 厚生労働科研費報告書「発達障害児とその家族に対する,地域特性に応じた継続的な支援の実施と評価」(2013~2015 年度)

- 黒田洋一郎,木村―黒___________田純子: 発達障害の原因と発症メカニズム ―― 脳神経科学からみた予防,治療・療育の可能性,河出書房新社(2014)

- K. Sano et al.: Frontier in Neurosci., 10, 228(2016)

- T. Endo et al.: PLoS One, 7, e50741(2012)doi:10.1371/journal.pone.0050741

- 厚生労働科研費報告書「食品からのダイオキシン類の摂取量調査」(2015 年度)

- 黒田洋一郎,木村―黒田純子: 科学,83,上・693,下・818(2013)

- 環境省: 日本人における化学物質のばく露量について(2016)

- 森千里,戸高恵美子: へその緒が語る体内汚染,技術評論社(2008)

- C. J. Carter & R. A. Blizar: Neurochem. Int., 101, 83(2016)

- D. A. Rossignol et al.: Transl. Psych., 4, e360(2014)

- A. Nakagami et al.: Psychoneuroendocrinology, 34, 1189(2009);Dev Psychobiol, 53, 79(2011)

- T. Negishi et al.: Neurotoxicol. Teratol., 44, 46, doi: 10.1016(2014)

- 掛山正心: 日本衛生学雑誌,70, 120(2015)

- E. Kimura et al.: Neurotoxicol Teratol 52, 42(2015)

- M. D. Shen et al.: J. Am. Acad. Child Adolesc Psychiatry,55, 817(2016)

- 菅野純: 国立医薬品衛生研究所報告,133, 21(2015);J.Toxicol. Sci., 2016, Special Issue(in press)

- WHO: An assessment of the state of the science of endocrine disruptors prepared by a group of experts for the United Nations Environment Programme(UNEP)and WHO(2012)

- FIGO: Int. J. Gynaecol. Obstet, 131, 219(2015)

- A. Kong et al.: Nature, 488, 471(2012)

- S. R. Richardson et al.: Annu. Rev. Genet., 48, 1(2014)

- 杉山登志郎: 発達障害のいま,講談社現代新書(2011)

- 黒田洋一郎: アルツハイマー病,岩波新書(1998)

- S. Folstein & M. Rutter: J. Child Psychol. Psychiatry, 18,297(1977)

- J. Hallmayer et al.: Arch. Gen. Psychiatry., 68, 1095(2011)

- 堤治: 環境生殖学入門,朝日出版社(2005)

- Council on Environmental Health: Pediatrics, 130, e1757(2012)

- C. Tohyama: J. Toxicol. Sci., 2016, Special Issue(in press)

- P. Li et al.: J. Neurosci. Res., 89, 1295(2011)

- J. Kimura-Kuroda et al.: Plos One, 7, e32432(2012)doi: 10.1371/journal.pone.0032432

- 黒田洋一郎: 科学,84, 234(2014)

- J. Kimura-Kuroda et al.: Int. J. Environ. Res. Public Health,13, 987(2016)

- T. Tanaka: Toxicol. Ind. Health, 28(8),697(2012)doi:10.1177/0748233711422726

- Krackow et al.: Genes Brain Behav., 9, 722(2010)

- 青山美子: 第17 回 環境ホルモン学会,招待講演抄録(2014);平久美子: 臨床環境医学,21, 24, 35(2012)

- 石川哲: Scientific American, 1, 68(1978);柳沢幸雄, 石川哲: 化学物質過敏症,文春新書(2002)

- N. Hoshi et al.: Biol. Pharm. Bull., 37, 1439(2014)

- 星信彦: 野鳥,779, 8(2013)

- A.-R. Mohamed et al.: Environ. Pollu., 221, 15(2017)

- P. R. Whitehorn et al.: Science, 336, 351(2012)

- M. Henry et al.: Science, 336, 348(2012)

- R. J. Gill et al.: Nature, 491, 105(2012)

- C. Alaux et al.: Environ. Microbiol., 12, 774(2010)

- T. Iwasa et al.: Crop Protection, 23, 371(2004)

- I. Wessler et al.: Plos One, 11, e0156886(2016)doi:10.

1371/journal.pone.0156886 - A. Kasai et al.: Scientific Reports, 6, 23055(2016)doi:10.1038/srep23055

- C. Hallman et al.: Nature, 511, 341(2014)

- T. Hirano et al.: J. Vet. Med. Sci.,77, 1207(2015)

- 米田直起ら: 第19 回 環境ホルモン学会抄録(2016)p. 101

- H. Terayama et al.: 第19 回 環境ホルモン学会抄録(2016)p. 103

- P. Asherson et al.: Lancet Psychiatry, 3, 568(2015)

- A. Osaka et al.: Environ. Res., 147, 89(2016)

- R. G. Ellis-Hutchings et al.: Crit. Rev. Toxicol., 44, 45(2014)

- M. J. LeBaron et al.: Crit. Rev. Toxicol., 44,15(2014);R. J.Rasoulpour et al.: Crit. Rev. Toxicol., 44, 25(2014)

- H. C. Hazlett et al.: Nature, 542, 348(2017)

- M. Hoogman et al.: Lancet Psychiatry, pii: S2215-0366(17)30049-4(2017)

環境脳神経科学情報センター・代表,首都大学東京大学院・客員教授,元・東京都神経科学総合研究所・参事研究員, 科学技術振興機構:戦略的創造研究推進事業(CREST)「内分泌かく乱物質の脳の発達への影響と毒性メカニズム」・研究代表者(1999-2005)。 専門:分子細胞神経科学,中枢神経毒性学