『子宮体がんについて』

藤原 久也

1.子宮体がんの特徴

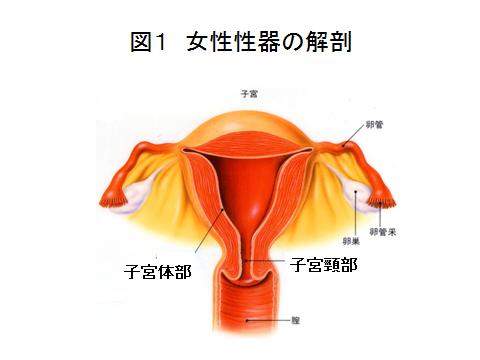

子宮は骨盤の中央にあり、その両側に卵巣と卵管がある。 子宮は、解剖学的に子宮の入り口付近(頸部)と子宮の奥(体部)にわけられる。 子宮のがんは、頸部にできる頸がんと体部に発生する体がんがある(図1)。 発生する場所の違いのみでなく、病因、特徴や予後も異なる別の病気である。

2.疫学

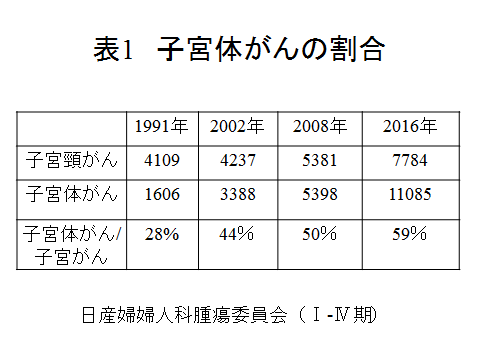

子宮体がんは50から60歳代の女性に最も多く、閉経期前後から閉経期以降比較的早い時期に診断されることが多い。 先進国の中では日本のみが、子宮体がんに比べ頸がんの方が多く発生していたが、日本人女性の子宮体がんの罹患率は激増している。 年度別のⅠ期からⅣ期の子宮頸がんと体がんの症例数と、子宮がん中の体がんの割合を表1に示した。 2008年からは子宮体がんが頸がんを超え、2016年には子宮がんのなかで59%にまで増加し、1991年と比べ25年間で2倍以上に増えている。 子宮頸がんが減少しているのではなくむしろ増加しているが、子宮体がんの増加が頸がんを超えている現状である。

3.病因

危険因子として、肥満・高血圧・糖尿病・不妊・未産婦・晩期閉経が関連している。 多くは過剰なエストロゲンの刺激に関係するものであり、晩婚化や少子化、生活習慣の欧米化などにより危険因子への曝露が増加している。

子宮内膜増殖症は、前がん病変と考えられ、単純型子宮内膜増殖症、複雑型子宮内膜増殖症、単純型異型子宮内膜増殖症、複雑型異型子宮内膜増殖症に分類される。 この中で複雑型異型子宮内膜増殖症は、子宮体癌の前がん状態と考えられている。

子宮体癌の多くはエストロゲンの過剰な曝露をひきおこす危険因子を背景として発生するが、中には家族歴があり遺伝性と考えられるものもある。

家系内に、子宮体がん、大腸がん、胃がん、卵巣がん、小腸がん、胆道がん、腎盂がん、尿管がんなどの病気がみられる場合には、遺伝性腫瘍疾患であるリンチ症候群である可能性がある。 この発がんの機序は、DNAの不具合がある場合に細胞分裂時の複製時に修復する機能(ミスマッチ修復遺伝子の変異によるミスマッチ修復機構)の低下が関わっている。 子宮体がんでは、MSH2/MSH6複合体の不活性化が中心的な役割を果たしていると考えられている。

子宮体がんは、臨床病理学的特徴によりⅠ型とⅡ型の2つのタイプに分けられる。 Ⅰ型は子宮体癌の80-90%を占め、エストロゲンが過剰な状態を背景に内膜増殖症を合併し、高分化型から中分化型類内膜癌で、筋層浸潤は軽度でリンパ節転移は少なく予後は概して良好である。 Ⅱ型は、子宮体癌の10-20%で、エストロゲン刺激とは関連がなく、内膜は委縮性で低分化型類内膜癌や非類内膜癌(漿液性癌、明細胞癌、粘液性癌など)、 Ⅰ型に比べ発生年齢は5-10歳高く、子宮筋層浸潤が深くリンパ節転移も多く、予後はより不良である。

4.症状

90%以上に不正性器出血がみられる。特に閉経期以降の出血が多い。 しかしながら性器出血はなく、異常な帯下、下腹部痛のみの場合や無症状のこともある。

5.診断

内診を行い、超音波検査、子宮内膜細胞検査や子宮内膜組織検査を行う。 確定診断は、子宮腔内に細い器具を挿入し、内膜を一部採取して組織診断を行う。 この検査で子宮体がんと診断されたらCT(PET-CT)検査、MRI検査を行い病変の拡がりを診断し治療法を決定する。

6.治療

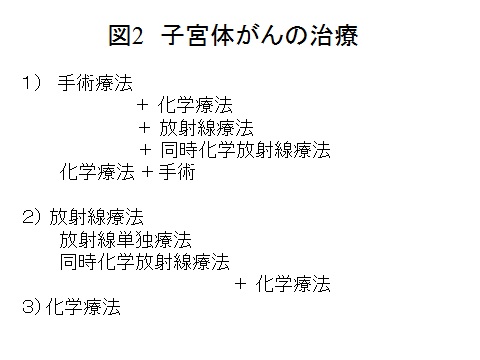

子宮体がんの治療は、子宮体がん癌治療ガイドラインに沿い手術療法、放射線治療と化学療法を単独あるいは組み合わせて行う(図2)。

子宮体がんの初回治療は、主に治療と確定診断目的に手術療法を行う。 組織型、分化度、子宮筋層への浸潤の有無や程度、脈管侵襲の有無、頸部間質浸潤の有無、卵巣やリンパ節転移などの子宮外病変の有無を調べ、化学療法などの後療法の必要性を検討する。

1)手術療法

基本術式は、子宮全摘術と両側付属器(卵巣と卵管)を行う。 それに、骨盤や腹部大動脈周囲のリンパ節郭清を行う場合もある。

2)化学療法

抗腫瘍剤を用いて、腫瘍細胞の増殖抑制を目的に全身療法として行う。 術後に再発の危険性が高い場合や、腫瘍の拡がり方のため手術では腫瘍を摘出できないときに行う。

3)放射線療法

年齢や合併症などの原因で手術ができない場合などに、放射線療法を行う。 体外から照射を行う外部照射と、腟から子宮腔内に器具を挿入し照射する腔内照射の方法があり、それらを組み合わせて治療する。

4)ホルモン療法

妊孕性の温存を希望する子宮内膜異型増殖症や子宮体癌ⅠA期で筋層浸潤がない高分化型類内膜がんの場合には、高用量の黄体ホルモン(MPA)を投与する。 効果はよく病巣の消失率も高いが、再発率も高いので、注意が必要である。

7.予後

日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会の報告による、2011年に治療を開始した組織型別の子宮体がんの5年生存率を表2に示した。 組織型により治療効果が大きく異なる。 類内膜癌高分化型と中分化型は比較的良いが、それに比較し類内膜癌低分化型、漿液性癌や明細胞癌は悪い傾向にある。

また、子宮頚がんとの5年生存率の比較を表3に示した。 子宮体がんの方が頸がんに比べ、Ⅱ期以上では予後が良い特徴がある。

8.まとめ

生活環境の変化によりエストロゲンの過剰刺激をひきおこす危険因子への曝露が続き、今後とも増加が予測される。 日本の現状では、検診に子宮体癌検診は組み込まれていないため、家系内にリンチ症候群を疑う病気の存在や不正性器出血や異常な帯下がある場合には子宮内膜の検査を行うことが重要である。

現職:独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院産婦人科部長

1986年広島大学医学部医学科卒業

1990年広島大学大学院医学研究科卒業、医学博士

1994年アメリカ合衆国ニューヨーク市コロンビア大学留学

2006年広島大学大学院医歯薬学総合研究科産科婦人科学講師、助教授

2007年広島大学大学院医歯薬学総合研究科産科婦人科学准教授

2012年独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院産婦人科部長