『小児甲状腺癌の問題について』

北海道がんセンター 名誉院長 西尾 正道

福島原発事故から10年を経過し、事故後半年後の2011年10月から開始した小児甲状腺癌の検診の結果を受け放射線被ばくが関係しているかどうかが議論されてきた。 原発事故の被害を過小評価したい政府・行政側は御用学者や正しい知識を持ち合わせていない専門家とか有識者と称する人たちを集めて放射線の影響を否定し、今後の検査の縮小を目論んでいる。

一方、反原発・脱原発を叫ぶ人達は、不完全だった以前のがん登録の数字と比較して多発を叫んでいる。

こうした状況の中で、意見を異にする人たちは議論・討論する姿勢も無く、一方的に自分たちの主張だけを繰り返し、異なる意見の人には個人的な誹謗・中傷とも言えるバッシングを行っている。

このため、被曝影響もうやむやにされてしまいそうな事態となっている。

また見識のある甲状腺癌を扱っている医師達も正しい知識で議論されていない状況に呆れてしらけ切っている。

そのため、先行調査で発見された甲状腺癌は放射線由来とは言えない旨を以前に本ホームページに掲載したが、その要旨を資料1に示す。参考として頂ければと思う。URLは下記である。

http://www.com-info.org/medical.php?ima_20160126_nishio

http://www.com-info.org/medical.php?ima_20160202_nishio

そこで10年を経過して、再度この問題について講演会などで使用しているスライド図表を提示しつつ、 がん治療に従事してきた現場からの実感も含め、今後の対応について私見を述べたいと思う。 まず資料2と資料3を見て頂きたい。

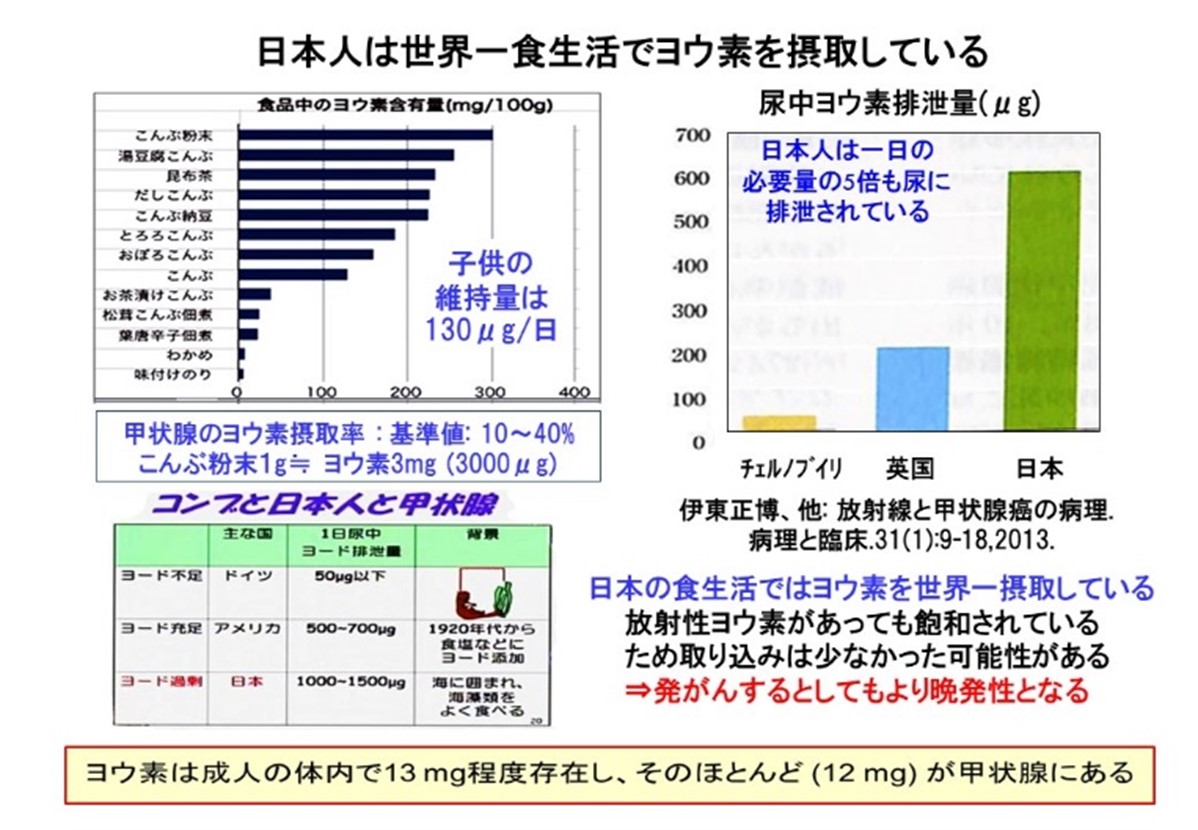

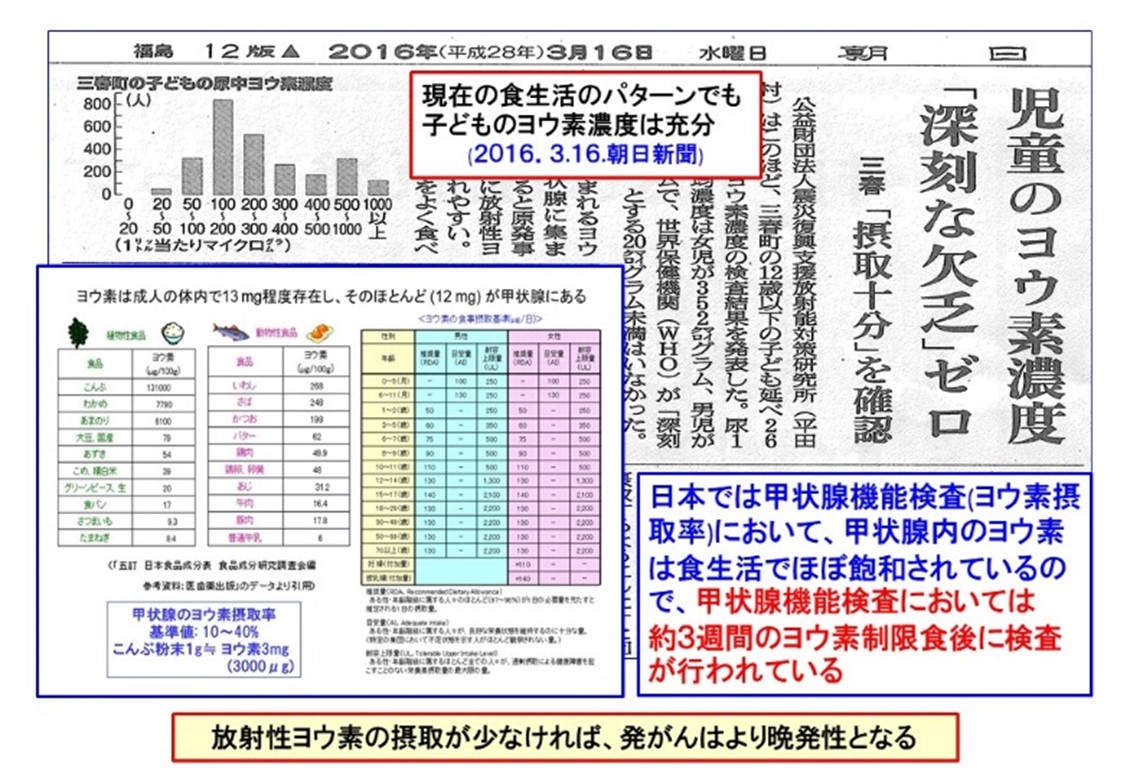

まず、福島事故での放射性ヨウ素の放出量はチェルノブイリ事後の約7%(今中哲二氏試算)であったとされている。 また事故後、早期に避難しているので、事故が3週間以上隠されていたチェルノブイリとは異なり、被曝線量は決して多かったと言えない。 また日本人は食生活でヨウ素を十分に摂取しており(資料1)、(資料2)、ほぼ飽和されているため、放射性ヨウ素が取り込まれてもほぼその日のうちに尿から排出される。 そのため、日本では甲状腺の機能検査を行う場合は、約3週間のヨウ素制限食の前処理してからヨウ素カプセルを投与して、摂取率の機能検査を行っているのである。

現に三春町の小児の調査では食生活で充分にヨウ素は摂取されていることが報告されている(資料3)。 従って放射性ヨウ素の取り込みは少なかったと考えられる。 このため、放射性ヨウ素に起因した発がんが生じるとしてもより晩発性となるため、甲状腺癌のハイリスクグループとして、50年規模の長期的な数年に一度でよいので、検査体制の継続が必要と言える。

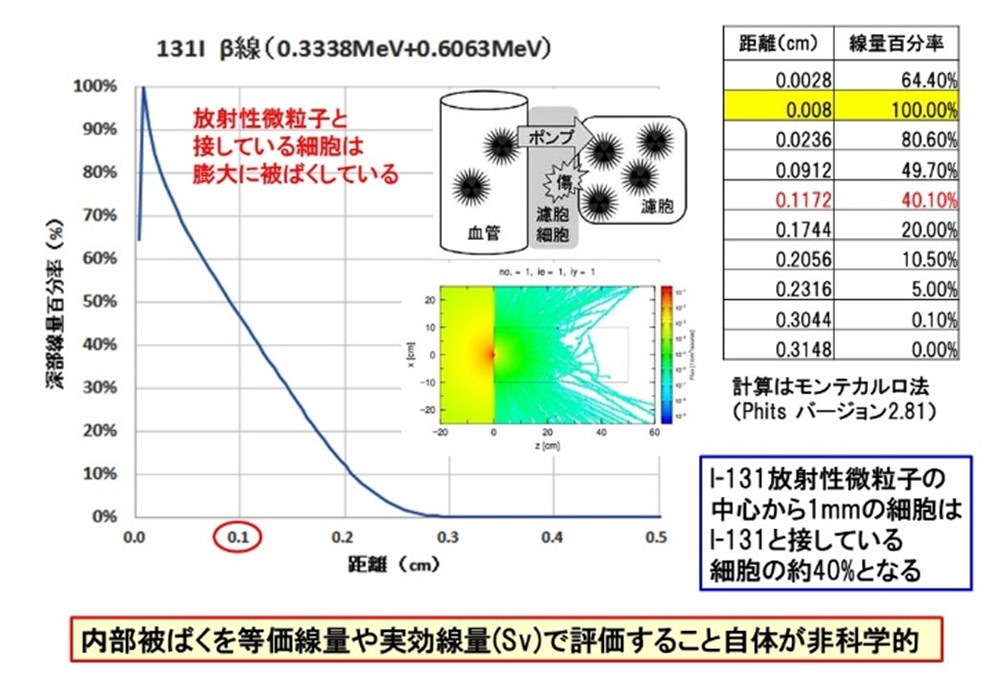

また、地域による被ばく線量と発がんについて、等価線量(Sv)などで比較されているが、これも全く当てにならないものであることに気付くべきである。 発がんは膨大に被曝しなければ生じない。 基本的に放射線の影響はエネルギー分布(医学的には線量分布と称している)を考慮すべきである。 放射性ヨウ素の微粒子が甲状腺組織内に取り込まれた時にその微粒子と接している細胞は膨大に被曝しているのである。 資料4は私が手書きした深部率曲線であるが、放射性ヨウ素からのベータ線は約2mmしか届いていないのである。 正確を期すために資料5に放射線治療計画用コンピューターでモンテカルロ法により算出した深部率曲線を示す。

さらにBqを実効線量に換算する預託実効線量換算係数はICRPが全く科学的な実証性もなく勝手に作り上げたものでしかないのである。

発がんと被曝線量との関係を等価線量(Sv)とか、実効線量(Sv)というインチキ単位で議論しているが、 発がんは放射性微粒子と接している細胞が膨大に被曝しているために生じるからである。 指頭型線量計でも線源から5mm以内の線量は技術的に正確な測定は不能であるため、がんの小線源治療では線源から5mmの距離での吸収線量(Gy)で評価して治療を行っているのである。 放射性ヨウ素のβ線エネルギーでは放射性ヨウ素の周囲1mm程度の細胞しか被曝していないのである。 私が経験した約3万例の放射線治療例の中で放射線誘発がんが生じた数例は全て小線源治療例であった。 線源と接している細胞が膨大に被曝しているからなのである

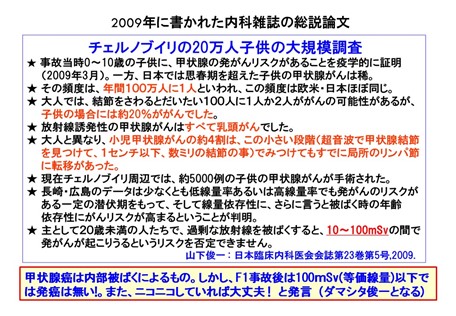

F1事故後に山下俊一氏は100mSv(等価線量)以下では発癌は無いと言い、またニコニコしていれば大丈夫と講演し、ダマシタ俊一となったが、 資料6に示すが、2009年の内科雑誌の総説においては10~100nSvの間でも発がんは起こりえるとかいていた。 これは等価線量で考えているからであり、Svの基本的なインチキに対して無理解である事によるものである。

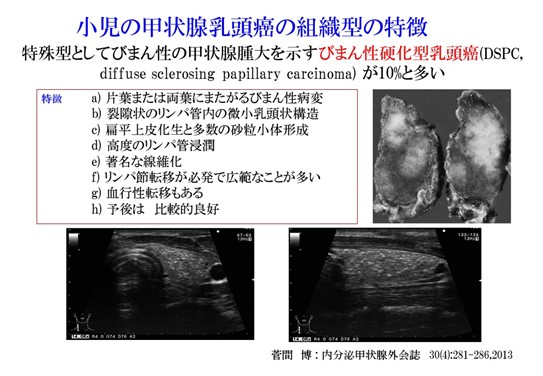

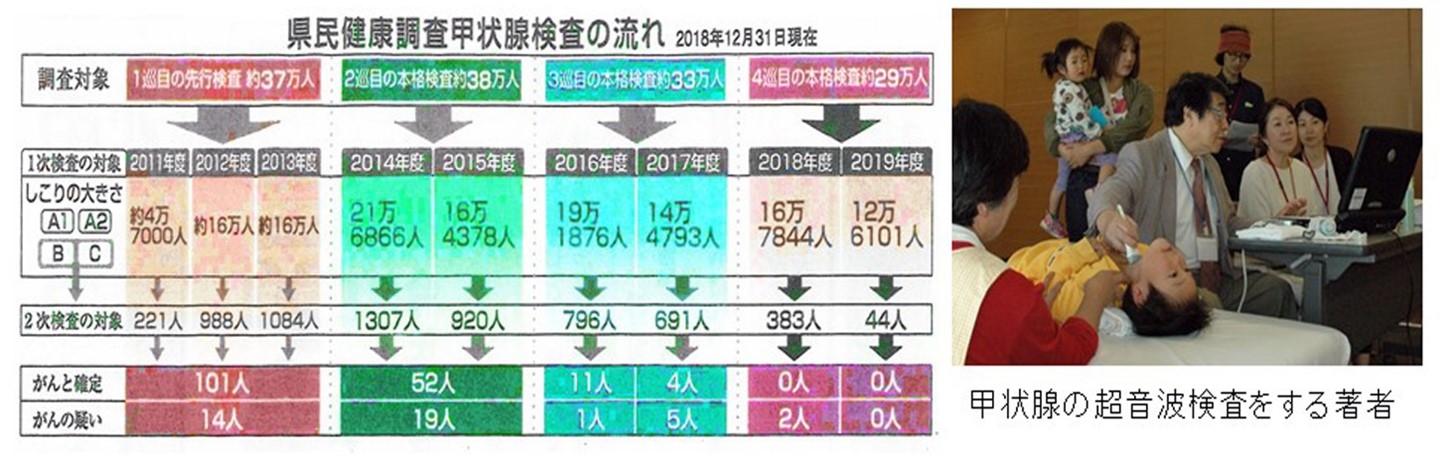

資料7は2015年3月時点の検査結果であるが、事故後半年後から開始された先行調査の3年間(H23年~H25年)で112名が甲状腺癌と診断された。 その年齢はほとんどが10歳以上であり、15歳以上の人が多かった。 実際に検査に駆り出されたのは医師は少なく、急遽講習を受けた放射線技師や臨床検査技師さん達が検査を担当していたため、最終判断が困難な症例も多かった。 そのため、翌H26年以降の本格検査で再検され、52名が追加発見された。 また資料8に示すように小児の甲状腺乳頭癌の組織型の特徴としてびまん性に浸潤し、診断に迷う症例が多いことも特徴の一つなのである。 しかし、3巡目となったH28年は10人、H29年は3名が発見されているが激減している。

資料9の左に2018年末現在の集計結果を示すが、 先行調査で放射線被ばくとは関係のないがんを保有している人を見つけていたため、本格検査では発見する子供は少なくなったのである。 過剰診断という間違った表現で多発を論じている人もいるが、この言葉遣いも正しくはなく、スクリーニング効果とでも表現すべきなのである。

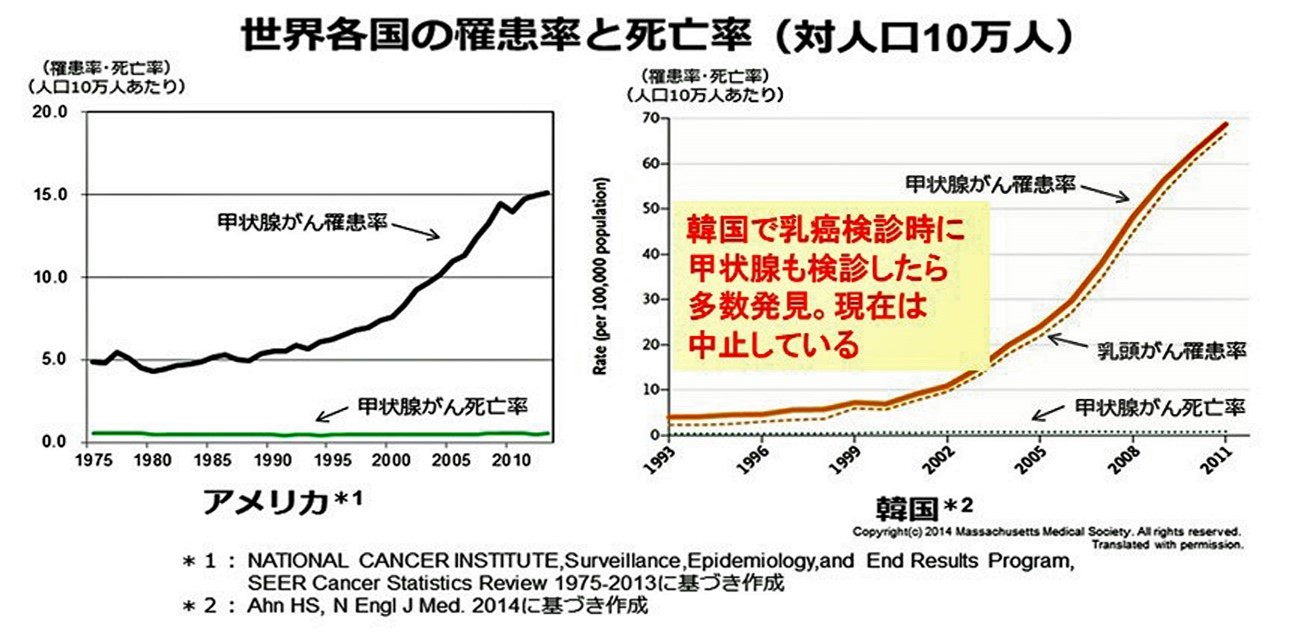

資料10に米国と韓国の資料を示す。 韓国では乳がん検診のついでに甲状腺も検査したら、高率に甲状腺癌を発見したが、死亡率は変わらなかったため、現在は甲状腺の検診は中止している。 甲状腺癌とは検査すれば、無症状の担癌患者さんを最も多く発見できる疾患なのである。

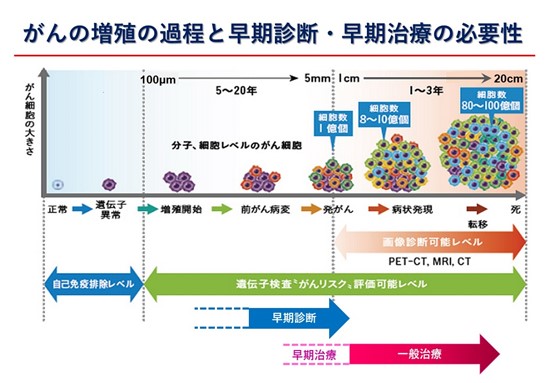

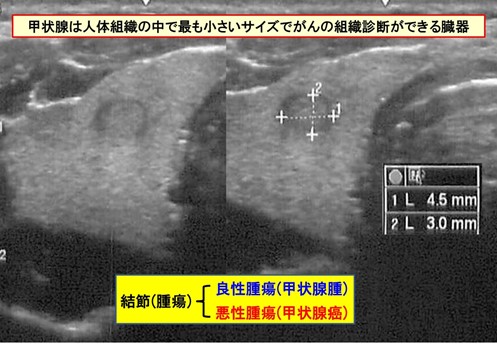

次にがんの増殖に関する視点で論じると、「がんは一日にしてならず」ということである。 資料11はがんの増殖に関する一般的な概念である。 がんとなる一個の細胞(約10μm)が分裂を繰り返して増殖し大きくなるが、約1cm大のサイズとなるにはすべてのがん細胞が30回分裂し約10億個(230)の塊となり、約1㎝3大となり、 PETなどの臨床的画像診断で発見できるのである。 CTで肺野に5mm程度の異常陰影があっても細胞を採取してがんと組織診断することは容易ではないが、甲状腺癌の場合は、超音波装置ガイド下で針を刺して細胞採取は容易であり、組織診断ができる。 全ての臓器のがんの中で最も小さいサイズでがんと診断できる臓器が甲状腺癌なのである(資料12)。 このため、発見した症例の約40%が1cm以下の微小癌であった。

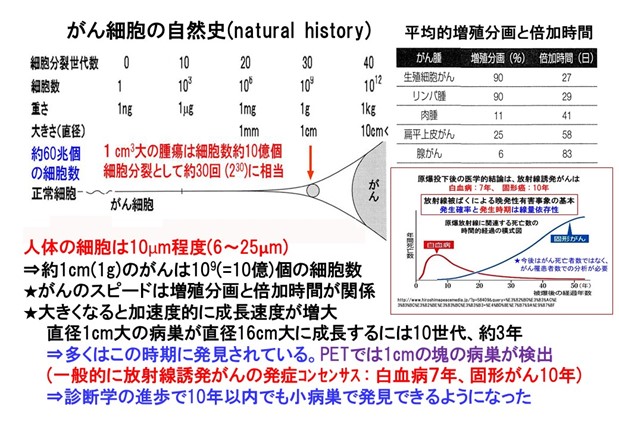

資料13にがんの増殖に関する説明を示すが、がんの種類によって増大スピードはまちまちである。 まず医学的なコンセンサスとして、原爆投下後の分析から、放射線誘発がんが発見されるのは白血病で約7年、固形癌で約10年とされている。 白血病では血液中に白血病細胞があれば、診断できるため、早く発見できるが、固形癌の場合はある程度大きくなって画像検査で診断できるサイズになるのには10年程度は要するということである。 もちろん画像診断技術の進歩でより小さいものも発見できるようになったが、PET検査で約1cm大の腫瘍が発見できる時代となったのである。 現に私が経験した最短放射線誘発例は膣癌の小線源治療後に発生した症例で、発見期間は9年7カ月後であり、それ以外は全て10年~20年後であった。

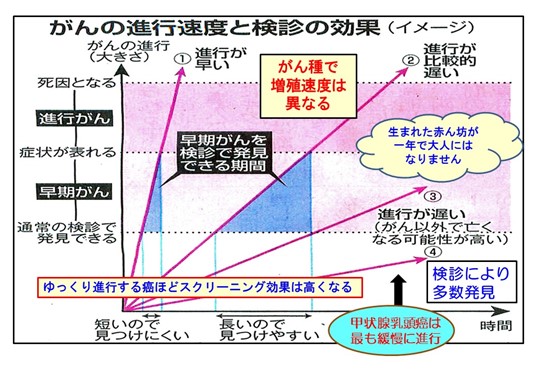

また、がんの組織型によって増殖スピードはまちまちである。 資料13の平均増殖分画と倍加時間の表を見て頂きたい。 悪性リンパ腫のような血液のがんは約90%の細胞集団が分裂に関与し、約1カ月程度で1個が2個となる。 しかし、多くの腺がんにおいては腫瘍の塊の中で増殖に関与している細胞は10%以下であり、1個が2個となる倍加時間も約3カ月程度とされている。 胃がん、大腸がん、乳がん、肺がんの一部、前立腺癌、甲状腺癌など多くの臓器で腺がんは発生しているが、増殖や自然経過は異なる。 一般的に1年で1cm大になることはない。 ましてや甲状腺乳頭がんは全てのがん種の中で最もゆっくりした経過を辿る疾患である。 ちなみに甲状腺乳頭がんの増殖のスピードを増殖分画10%で倍加時間3カ月と想定して計算すると、1cm大の塊となるにはどんなに早くても10年以上はかかることなる。 従って先行検査で発見された多くの症例は被曝とは関係のない症例なのである。 チェルノブイリでは事故から4~5年後から検査が開始され甲状腺癌が発見されだしたが、増えだしたのは約10年後以降であった。 資料14にがんの増殖の種類によるスピードと検診によるスクリーニング効果の関係を図で示すが、担癌期間が長いがん種ほどスクリーニング効果は高くなるのである。

9.11.ワールドトレードセンター崩壊後にがん発症に関する米国CDCの報告では甲状腺癌の最短潜伏期間は2.5年と報告しているが、 これが正しいとしても1年程度で発見できるサイズの甲状腺癌とはならないのである。 またチェルノブイリの甲状腺癌の分析では、放射線の影響で生じた甲状腺癌と通常の甲状腺がんでは、 染色体7番のq11領域の遺伝子が違うことも報告されているが、福島ではこうした分析も行っていないようである。 あくまでも放射線の影響を否定する姿勢なのである。 医者としても科学者としても人倫におとる姿勢である。

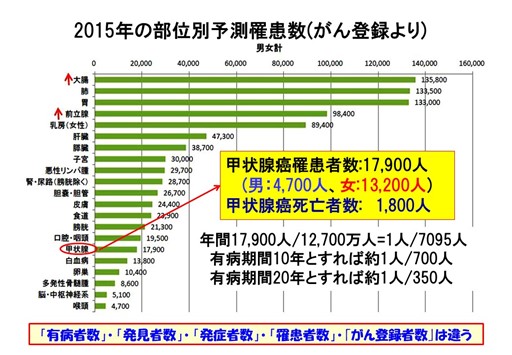

資料15は2015年の日本のがん登録のデーターであるが、甲状腺癌は17,900人が登録されていた。 臨床症状を呈して受診し甲状腺癌と診断され治療した症例が100%でないにしても登録された患者数である。 しかし、10年間症状を呈していない担癌状態の人がいたとすれば日本の全人口の中には約700人に一人が甲状腺癌を保有していることになる。 従って、福島で発見された症例は、10年~20年後に臨床症状を呈して病院を受診し発見される人を10~20年前倒しして発見していると考えるべきなのである。

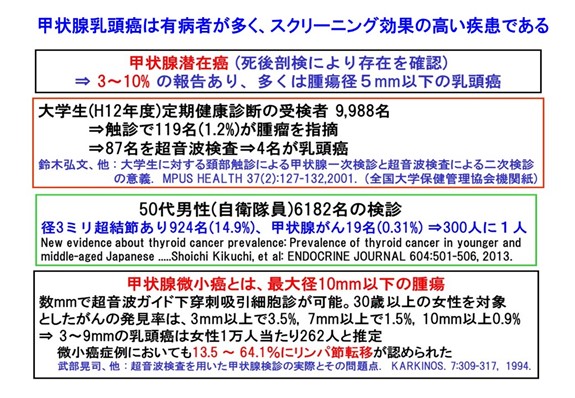

資料16は今まで報告されている甲状腺癌の保有頻度に関する論文のまとめであるが、 潜伏癌の多い疾患であり、18歳の大学入学時の触診による検診でも3,000人弱に一人は甲状腺癌が発見されているのである。 従って先行調査で画像精度の高い超音波装置を使用して検査すれば、2,800人に一人発見されても全く不思議ではないのである。

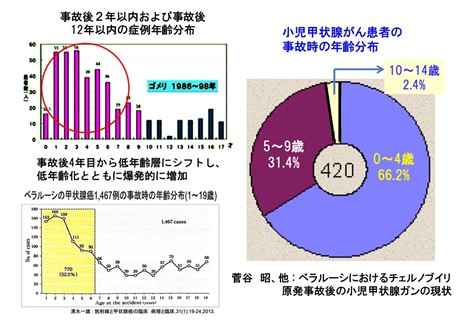

放射線が原因で発がんするとしたら、最も感受性が高い小児が影響を受けるが、 資料17に示すとおり、チェルノブイリでも事故後数年してから5~10歳以下の子供たちの甲状腺癌が増加していた。 このためボランティアで手術していた菅谷昭氏の手術症例は事故時5歳以下の症例が半数以上を占めていたのである。 従って今後、福島事故当時5歳以下の症例に甲状腺癌が見つかれば被曝由来を強く疑うことができる。

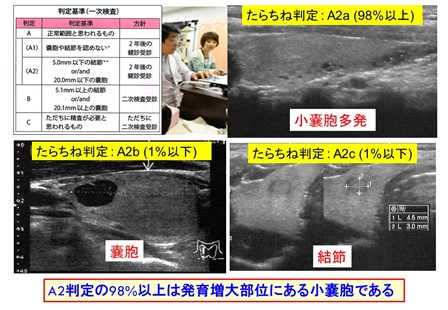

また検査を開始したら、A2判定が多く騒がれたが、 私は毎月、福島に出かけて数千例の検査を行った経験でA2を3分類して資料18、資料19に示すような解釈をしている。

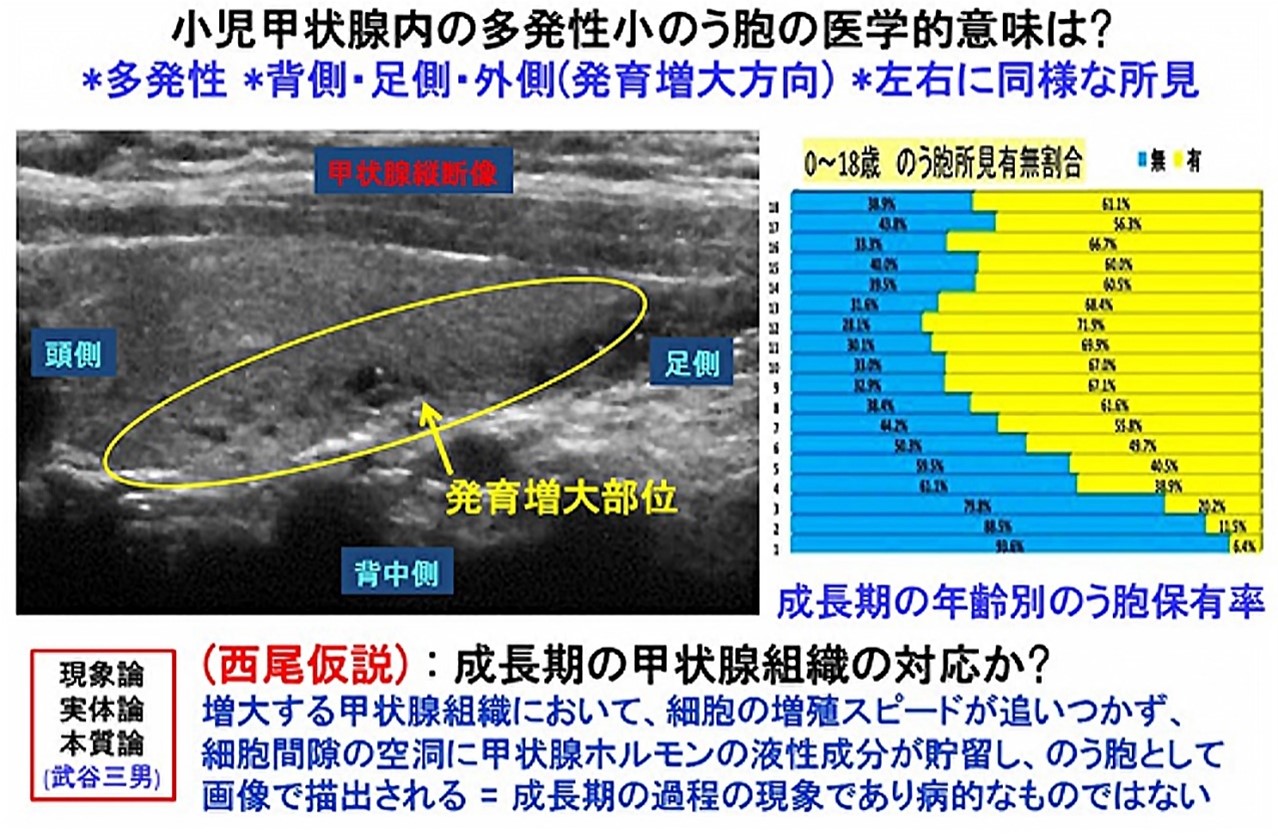

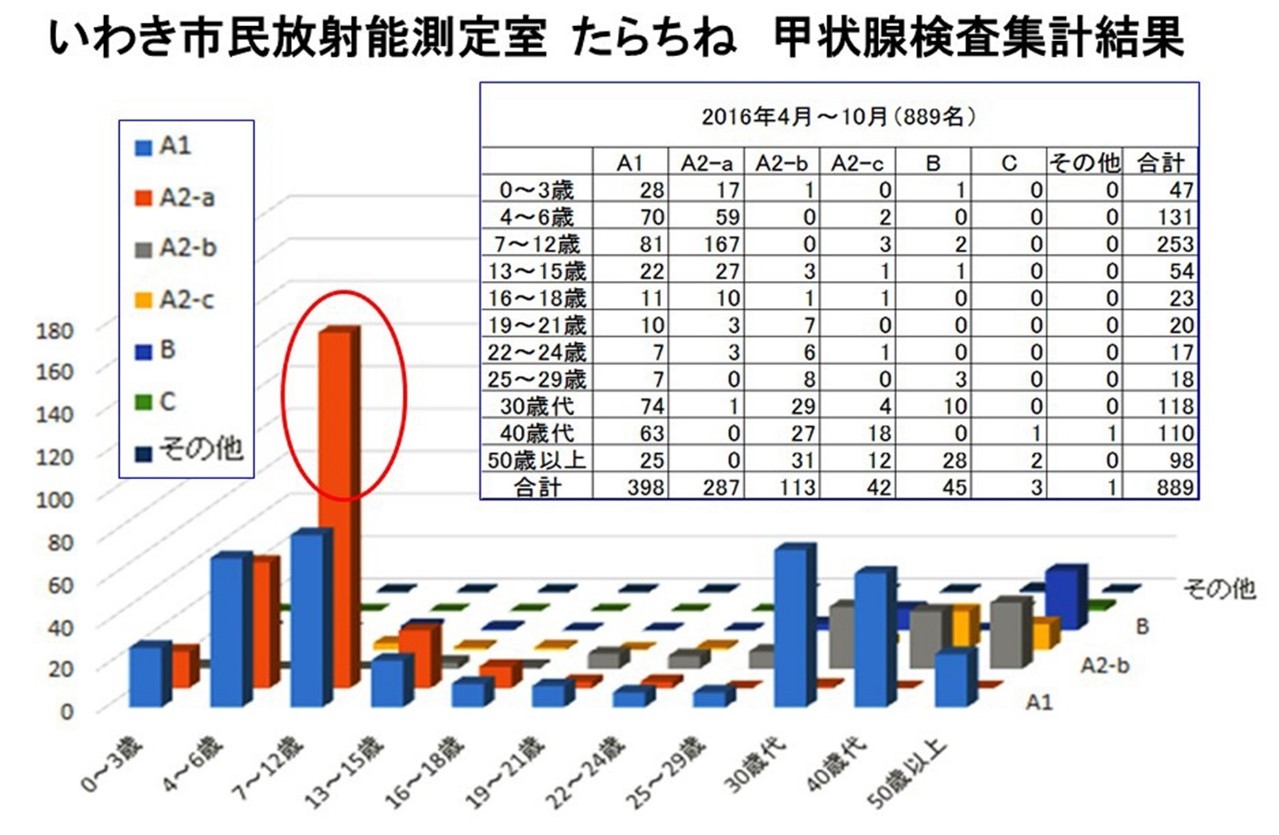

A2判定を3つに分類し、検討するとA2判定例の98%以上を占める多発小嚢胞の所見は成長期の対応でしかないと判断している。 そのため他県3県での検査結果でもA2判定例が多く見られていた。 実際に「いわき放射能市民測定室 たらちね」での検査結果では、甲状腺組織が増大する成長期の年齢層がA2aと判定されることが多かった(資料20)。 成長期の小・中学生の成長期にある子供たちがA2a判定となることが圧倒的に多い結果であった。 資料19にA2aに関する医学的意味についての西尾仮説を記しておく。

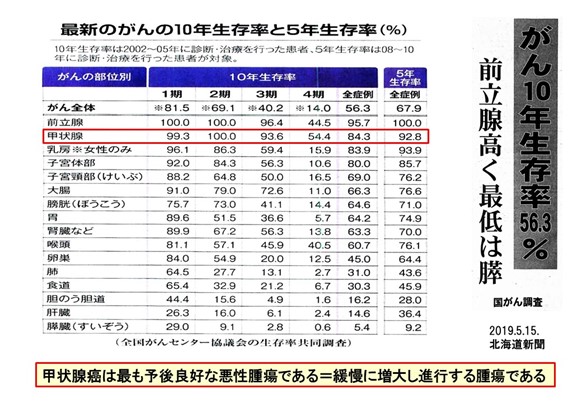

最後に、過剰診断論を唱えて検査の縮小や中止が目論まれているが、これは論外である。 資料21に種々のがんの生存率を示すが、甲状腺癌は前立腺癌と並んで、最も予後良好な疾患であるが進行すれば1割以上は命を落としている。

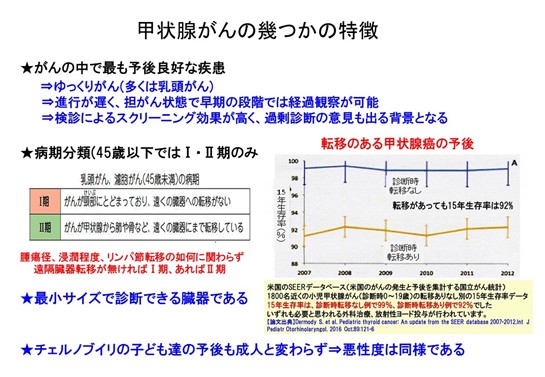

このため、45歳以下の甲状腺癌の場合はⅠ期とⅡ期にしか臨床病期分類は無いのである。 転移のあるⅡ期症例でも15年生存率は92%なのである(資料22)。

また、甲状腺周囲はリンパ流が豊富であり、甲状腺周囲の中央区域リンパ節には高頻度に転移を認めるが、 さほど予後とは相関しない疾患であるため、頭頸部癌取扱い規約による通常の口腔がんや咽頭がんや喉頭がんのリンパ節区分と甲状腺癌のリンパ節区分は別に扱われているのである。 こうした解剖学的な特徴から、甲状腺周囲の中央区域リンパ節に転移があってもさほど予後とは関係しないのである。

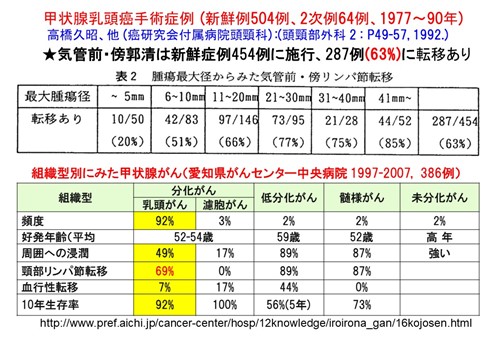

資料23にリンパ節転移の実態を示すが、10mm以下でも51%転移しているし、愛知県がんセンター病院の報告でも転移頻度は高率である。 福島での被ばく者は甲状腺癌のハイリスクグループであるため、生涯にわたり検診をすべきなのである。 私見としては何処に住んでいても5~10年に一度の検査を補償すべきある。 それが事故を起こした東電と政府の責任なのである。 日本甲状腺学会雑誌2021年4月(Vol.12)(甲状腺癌の過剰診断を考えるの号)において過剰診断についての議論が掲載されていた。 そして、日本甲状腺学会としての統一見解ではないということを記して、以下のようにコメントしている。

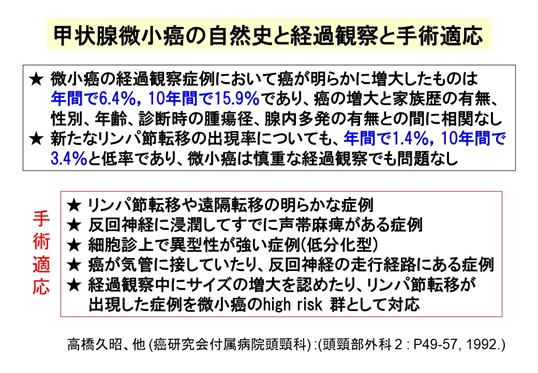

『検診等で偶然発見、診断されたきわめて予後良好と考えられる乳頭癌に対して、 過剰な治療を避ける目的で経過観察をするという日本から発信された新しい診療方針について精査し、その妥当性を評価しています。 腫瘍があるということを知った上で慎重に経過を観察するという方策は、「アクティブ・サーベイランス(積極的経過観察)」として現在、世界中の専門医から支持されています。 ここで重要なことは、リスクの低い腫瘍は放置してよいということではありません。 病状が進行して将来命を脅かすものが存在するからです。』と見解を出している。

甲状腺乳頭がんという極めてゆっくりした経過を辿る疾患でも経過を見て適時対応すればよいだけの話なのである。 その対応においては切除が原則であるが、資料24に示すような基準を参考として対応すればよいのである。 がんがあるのに不必要な治療につながる過剰診断説を唱えて検診の必要性を否定することは医者にあるまじき判断なのである。 正しい知識もなく、デタラメな医師に騙されないようにしたいものである。 藪医者でも少しは先が見えるが、過剰診断論を唱える医者は先が見えない土手医者である。 被曝の影響を過小評価するという政治的判断が科学や医学の真実や判断までも変えてしまうこともあることに注意すべきである。

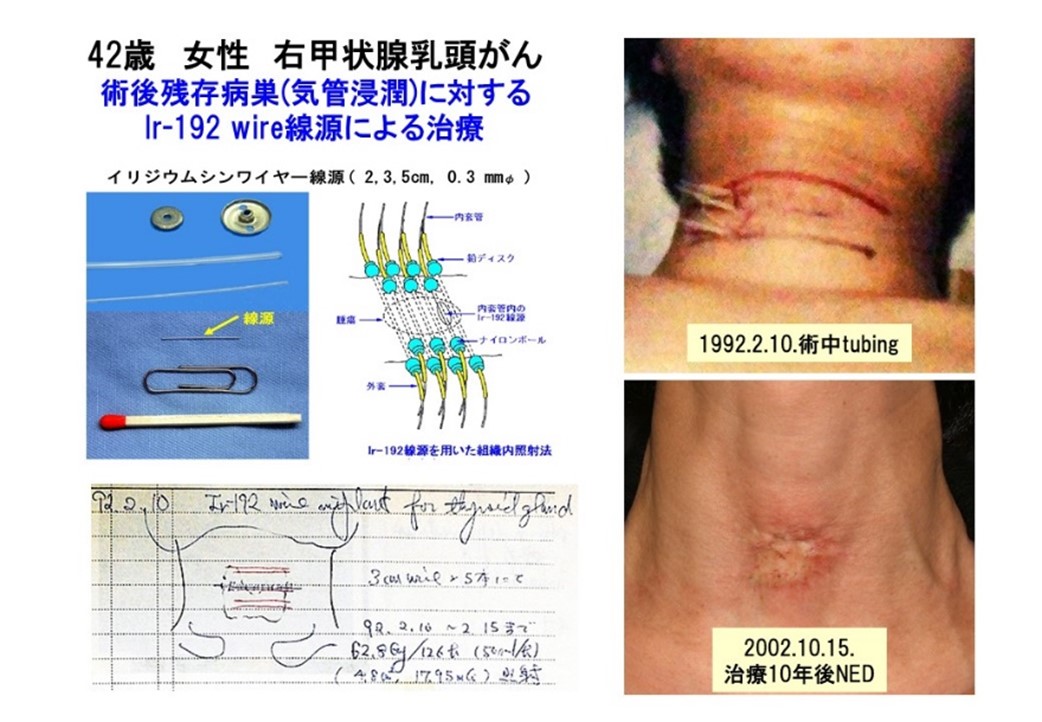

被ばくによるハイリスク群に属するという認識を持って生涯に渡って適時検診を受けて、 腫瘍が見つかっても「アクティブ・サーベイランス(積極的経過観察)」の姿勢で対応することが望まれる。 進行して気管浸潤すれば完全に切除することは困難となり、術後に追加治療が必要となるが、 がんの進行を抑えるだけのI-131を7.4GBqも投与しても完治は困難であるため、 私は術中に気管の上に細いチューブを置いてきて、術後にイリジウム(Ir-192)ワイヤー線源を留置し、組織内照射により完治を目指す治療などを行っていた。 資料25はこうした治療を行った一例である。

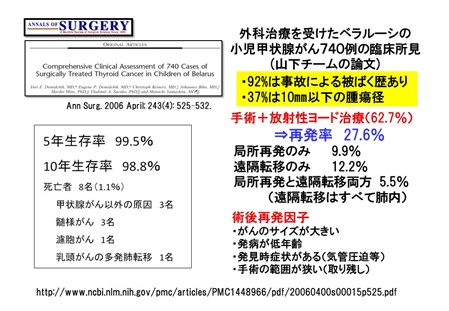

最後に、チェルノブイリの甲状腺癌の治療成績を資料26に示す。

F1事故後、現時点で幸いにも一例も甲状腺癌で死亡した人はいないが、 これは予後良好ながん種であるからであるが、進行して再発や転移により、人生の中断を余儀なくされないように心がけるべきであろう。 なお進行癌となり、術後に残存した場合や遠隔臓器転移した場合は放射性ヨウ素カプセルで7.4GBqの投与が行われるが、この線量はSvに換算すれば約163Svとなる。 ICRPのインチキ理論では7Svの全身被ばくは致死量と書かれているが、この治療法で死ぬことはない。 いかにSvという単位が可笑しいかも自分の頭で考えてほしいものである。 放射線の人体影響の真実も知らず、がんの増殖や甲状腺癌の特殊性も知らない専門家とか有識者が集まっても国民に納得がいく説明ができない事態を生み出しているのである。 また反原発の立場優先で、不完全だった過去のがん登録の数字と比較して多発を叫ぶのも統計学の落とし穴に落ちていることを自覚すべきであるし、 何事も被曝影響と叫ぶ人達も冷静に判断してほしいと願っている。 資料27に患者数の概念を示し稿を終わる。

(了)

1947年函館市出身。札幌医科大学卒業。 74年国立札幌病院・北海道地方がんセンター(現北海道がんセンター)放射線科勤務。 2008年4月同センター院長、13年4月から名誉院長。 「市民のためのがん治療の会」顧問。 小線源治療をライフワークとし、40年にわたり3万人以上の患者の治療に当たってきた。 著書に『がん医療と放射線治療』(エムイー振興協会)、 『がんの放射線治療』 (日本評論社)、 『放射線治療医の本音-がん患者-2万人と向き合ってー』 ( NHK出版)、 『今、本当に受けたいがん治療』(エムイー振興協会)、 『放射線健康障害の真実』(旬報社)、 『正直ながんの話』(旬報社)、 『被ばく列島』(小出裕章共著・角川学芸出版)、 『患者よ、がんと賢く闘え!放射線の光と闇』(旬報社)など。 その他、専門学術書、論文多数。